Im Sommer 1998 machte eine 18-köpfige jüdische Reisegruppe aus den USA, Israel und der Schweiz bei ihrem Besuch Süddeutschlands in Göppingen Station. Unter den Gästen waren die über 80-jährige Liese Weiß-Rohrbacher und ihr Neffe Michael Rohrbacher mit seiner Familie. Beide hatten 1937 - Michael Rohrbacher als kleines Kind mit seinen Eltern - angesichts der sozialen und wirtschaftlichen Diskriminierung und des wachsenden Drucks auf die Mitglieder der jüdischen Gemeinde Göppingen verlassen. Jetzt waren die Familienangehörigen, Verwandten und nahen Freunde einer Einladung Michael Rohrbachers gefolgt, zum 100. Geburtstag seines Vaters Siegfried Rohrbacher die Lebensorte der Vorfahren zu besuchen. Ein besonderes Ereignis im Rahmen dieses Besuchs war ein öffentlicher Vortragsabend im Jüdischen Museum Göppingen, bei dem Prof. Dr. Stefan Rohrbacher als ausgewiesener Kenner jüdischer Geschichte ein brillantes Referat über jüdische Landgemeinden in Süddeutschland im Wandel der Zeit hielt. Der Abend wurde - wie die Lokalzeitung zutreffend schrieb - "ein Familientreffen und ein bewegender Moment für den Vortragenden selbst, der ebenfalls von den Jebenhäuser Rohrbacher abstammt".

Wir freuen uns, daß wir in der Schriftenreihe des Jüdischen Museums diesen Vortrag - ergänzt um Anmerkungen, Literaturempfehlungen und Abbildungen - veröffentlichen und damit einem größeren Publikum zugänglich machen können. Wieder einmal können wir von dem profunden Wissen Prof. Stefan Rohrbachers, der schon während der Aufbauphase des Jüdischen Museums mit Rat und Hinweisen half, Nutzen ziehen. Wir danken dem Autor für diese Unterstützung und wünschen dieser Veröffentlichung eine gute Resonanz. Unser Dank gilt aber auch dem Referat Gedenkstättenarbeit der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württtemberg, das wiederholt ein Vorhaben des Jüdischen Museums fördert.

Reinhard Frank

Oberbürgermeister

Über Jahrhunderte hinweg hat ein Großteil der jüdischen Bevölkerung in Deutschland - und gerade im Süden ihre ganz überwiegende Mehrheit - auf dem Land gelebt, in kleinen Städtchen, Flecken und Dörfern. Die Anfänge dieser jüdischen Landbevölkerung reichen in das ausgehende Mittelalter zurück, als mehr und mehr deutsche Städte ihre jüdischen Gemeinden vertrieben. An der Schwelle zur Frühen Neuzeit beherbergten schließlich von den größeren, wirtschaftlich wie politisch bedeutenderen Reichsstädten nur noch Frankfurt am Main und Worms eine jüdische Gemeinde von überregionalem Rang, und auch mittlere und kleinere Städte wie Göppingen boten Juden nun vielfach keine Heimstatt mehr. So wurde das ländlich- kleinstädtische Milieu zum vielfach einzig verbleibenden Rückzugsraum. Zugleich verstärkte sich im Zeitalter von Reformation und Gegenreformation eine aus ideologischen, wirtschaftlichen und politischen Gründen motivierte Tendenz der Territorialherren, ihre jüdischen Untertanen mit der Landesverweisung zu bedrohen. Die Juden im Württembergischen blieben hiervon nicht verschont. Schon Eberhard im Barte hatte 1492 testamentarisch verfügt, "daß fürohin unsere Erben in unserer Herrschaft keinen Juden sich ansässig machen oder ein Gewerbe treiben lassen"; schließlich wurde 1521 die allgemeine Vertreibung der Juden aus dem Herzogtum dekretiert. Während der folgenden Jahrhunderte wurden sie hier mit besonderer Unerbittlichkeit ferngehalten und selbst an der Durchreise durch württembergisches Gebiet vielfach gehindert. Auch aus dem Herzogtum Bayern, wo schon während des 15. Jahrhunderts in weiten Teilen des Landes die Ausweisung erfolgt war, hat man 1551 die letzten Juden vertrieben. In anderen Territorien kam es zu kurzzeitigen oder teilweisen Vertreibungen; wo die jüdische Minderheit weiterhin geduldet wurde, geschah dies vielfach unter erheblich erschwerten Bedingungen. Diese Entwicklungen hatten letztlich einen weiteren Rückzug der auf das Land abgedrängten Juden in kleinräumige Existenznischen zur Folge, in denen jeweils besondere Konstellationen vergleichsweise günstige Bedingungen für die Bildung und die mehr oder weniger kontinuierliche Fortexistenz jüdischer Gemeinden schufen: In kleinen und kleinsten Herrschaftsgebieten, in Gebieten gemischter und vielfach strittiger Herrschafts- und Rechtsverhältnisse, im Streubesitz der größeren Territorialherren und vor allem in den Gebieten der Reichsritterschaft und der kleinen Reichsstände. So bildete sich im 16. und 17. Jahrhundert vor allem in Süd- und Westdeutschland ein charakteristisches Muster ländlicher jüdischer Siedlung mit Schwergewicht in den zahlreichen Exklaven und Enklaven, die die politische Landkarte sprenkelten - ein Muster, das vielfach bis weit in das 19. Jahrhundert hinein nahezu ungebrochen Bestand hatte.

| Jüdische Einwohner in Dörfern und Städten auf

dem Gebiet von Baden-Württemberg im Jahr 1825. Stadt Rabbinat |

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts lebten auf dem Gebiet des heutigen Landes Baden-Württemberg die meisten Juden in Dörfern. Die größte jüdische Gemeinde Württembergs bestand damals in Buchau, danach folgten Jebenhausen und Laupheim. Karte nach Angaben in "Jüdische Einwohner in Baden-Württemberg - Jüdische Bevölkerung 1825" in: Historischer Atlas von Baden-Württemberg, 1973. |

Gerade in Württemberg war dieses Muster besonders deutlich ausgeprägt. Noch im Jahre 1832 lebten hier 93 Prozent der jüdischen Untertanen in etwa 60 vorwiegend ländlichen Orten, die erst nach 1806 im Zuge der Mediatisierung an das Königreich gefallen waren. So fand sich die mit etwa 500 Seelen größte jüdische Gemeinde Württembergs damals in der einstigen Reichsstadt Buchau; eine fast ebenso große jüdische Bevölkerung hatte das ehemals freiherrlich liebensteinische Dorf Jebenhausen aufzuweisen, gefolgt von dem Landstädtchen Laupheim - einst ein vorderösterreichisches Lehen der Reichsfreiherren von Welden -, sowie von den früher gleichfalls exterritorialen Schwarzwalddörfern Mühringen, Rexingen, Nordstetten, Baisingen, von Freudental und von Buttenhausen, dessen etwa 250 Juden die Hälfte der Dorfbevölkerung ausmachten. Die Residenzstadt Stuttgart zählte dagegen zu diesem Zeitpunkt noch wenig mehr als einhundert jüdische Einwohner, und andere altwürttembergische Städte wie Heilbronn oder auch Göppingen sollten gar erst nach der Märzrevolution von 1848/49 die ersten jüdischen Zuzügler aufnehmen. Ähnlich waren die Verhältnisse im Königreich Bayern: Hier hatte zu Beginn des 19. Jahrhunderts die einstige Hofmark Fürth bei Nürnberg, die teils unter brandenburg- ansbachischer Herrschaft, teils unter der Herrschaft der Domprobstei zu Bamberg gestanden hatte, mit annähernd 2 500 Seelen die bei weitem bedeutendste jüdische Gemeinde aufzuweisen; als Sitz eines Oberrabbinats und durch ihre traditionsreiche Talmudhochschule nahm sie eine Vorrangstellung mit weitreichendem Einfluß unter den jüdischen Gemeinden in Süddeutschland ein. Gut 1000 jüdische Einwohner zählte der Markt Ichenhausen - einst eine der zahlreichen kleineren Herrschaften auf dem Gebiet der vorderösterreichischen Markgrafschaft Burgau. Die vielfach traditionsreichen jüdischen Gemeinden Bayerns lagen fast ausnahmslos auf früher exterritorialem Gebiet, vor allem in den territorial zersplitterten Regionen Schwabens und Frankens, und fanden sich ganz überwiegend in Landstädtchen, Flecken und Dörfern. In Altbayern waren Juden dagegen nur ausnahmsweise geduldet worden. Freilich hatte sich auch in der Residenzstadt München schon im 18. Jahrhundert unter schwierigen Umständen eine jüdische Einwohnerschaft de facto dauerhaft etabliert; doch eine Gemeinde konnte sich hier zunächst nicht bilden, und so waren die Münchner Juden noch bis 1816 etwa auf die Mitbenutzung des jüdischen Friedhofs in Kriegshaber bei Augsburg angewiesen.

Die süddeutsche Judenheit dieser Epoche war durch das ländliche Element wesentlich bestimmt und in weiten Gegenden ganz dominiert. Allerdings waren diese "Landjuden" sozusagen Landbewohner unter Vorbehalt. Dies galt vor allem im Nahbereich jener größeren Städte, die ihnen als Wohnort nach wie vor verschlossen waren. So kamen während des 18. Jahrhunderts alltäglich zahlreiche Juden aus Heidingsfeld, Höchberg, Sommerhausen und anderen umliegenden Landorten nach Würzburg, wo sie zwar nicht wohnen, aber ständige Warenlager und Geschäftsräume unterhalten durften; und in Pfersee und Kriegshaber waren zumindest die wohlhabenderen jüdischen Familien weitgehend auf den Geschäftsverkehr mit Bürgern und insbesondere mit dem Patriziat im nahegelegenen Augsburg spezialisiert. Entsprechend orientierte sich diese Elite auch in den äußerlichen Ausstattungsmerkmalen ihrer Lebensführung an städtisch-bürgerlichen und sogar höfischen Vorbildern, die sich selbst im synagogalen Bereich unschwer integrieren ließen: Manche ländliche Synagoge bot so zumindest in ihrem Innern ein ganz und gar "städtisches" Bild, mit aufwendigem und geschmackvollem Mobiliar, prächtig gewirktem Thora-Vorhang und kostbarem, erlesenem Silberschmuck. Andernorts ging es freilich ärmlicher und schlichter zu. Doch auch an abgelegeneren, weniger begünstigten Landorten stellten die Juden in ihrer ökonomischen wie geistigen Orientierung und in der häuslichen Lebensführung ein gewissermaßen städtisches oder doch zwischen Stadt und Land vermittelndes Element dar; und der stets unmittelbar gegenwärtige Kontrast der eigenen Lebensverhältnisse gegenüber jenen der christlichen Landbevölkerung mag das Bewußtsein hierfür entscheidend verstärkt haben. Überdies war die ferne städtische Vergangenheit noch immer ein die Identität mitbestimmender Faktor für die süddeutschen Landjuden - vor allem für jene "guten" Familien, die auf eine vornehme Abkunft zurückblicken konnten. Freilich war dies eine Vornehmheit, die der Wahrnehmung der christlichen Umwelt weitgehend entzogen war, zumal sie Arme ebenso wie Reiche zieren mochte und die Abstammung von Rabbinern und frommen Gelehrten oder gar von einem Märtyrer des jüdischen Glaubens hierbei sicher nicht weniger galt als die äußeren Anzeichen der Respektabilität. Einen seltenen Einblick in Selbstverständnis und Geschichtsbewußtsein der Elite des süddeutschen Landjudentums vermittelt uns die von dem Rabbiner Juda Löb Ullmann aus Ichenhausen im späten 18. Jahrhundert verfaßte Ahnentafel, in der er seine Vorfahren in den schwäbischen Dörfern durch die Jahrhunderte hindurch bis zu jenem Ahnen zurückzuverfolgen weiß, der 1499 mit den restlichen Mitgliedern der dortigen jüdischen Gemeinde aus der Stadt Ulm vertrieben worden sei. Daher der Familienname; und daher auch, wie uns Juda Löb Ullmann erklärt, die Form des Familienwappens, die jenem der einst ulmischen Stadt Leipheim entspricht und somit gleichfalls einen Beweis für diese vornehme Herkunft aus einem glänzenden Zentrum jüdischen Lebens und jüdischer Gelehrsamkeit liefert. Tatsächlich ziert dieses Wappen noch heute auf zahlreichen jüdischen Friedhöfen Schwabens die Grabsteine der Mitglieder dieser weit verzweigten Familie. Und schließlich verweist der Verfasser dieser hebräischen Ahnentafel noch auf jene Passage in einer mittelalterlichen deutschen Chronik der Stadt Ulm, von der er glaubt, daß sie sich auf die Vertreibung seines Vorfahrens und seiner Schicksalsgefährten beziehe.

Blick in die Vordere Ostergasse in Ichenhausen in Bayerisch Schwaben. Zum Fototermin hat sich dort die jüdische Familie Kleinördlinger mit Kindern aus der Nachbarschaft versammelt. Aufnahme um 1900.

Blick in die Judengasse in Baisingen bei Rottenburg am Neckar. Aufnahme um 1900.

Wohnhaus der Familie Lauchheimer am Vorderen Judenberg in Jebenhausen bei Göppingen. Davor sitzen Sandel Samuel Lauchheimer (1800-1877) und seine Gattin Jüttle, geborene Regensburger (1807-1893). Sandel Samuel Lauchheimer war zeitweise Vorsteher der Gemeinde. Die Aufnahme könnte 1876 entstanden sein, als das Paar seine goldene Hochzeit feierte.

Neben dem Vieh- und Hausierhandel betätigten

sich in Jebenhausen einige Juden als sogenannte

Verleger. Sie boten den christlichen Heimwebern

in Jebenhausen und den umliegenden Dörfern

Beschäftigung und trieben mit deren fertigen

Waren Handel.

Anzeige aus dem Göppinger Wochenblatt.

Einen solchen, wenn auch sehr viel schlichteren "Jichesbrief" 1 kennen wir auch aus einer Jebenhäuser Familie. Der Vater des 1777 hier ansässig gewordenen Seligmann Lindauer und seines später nachgefolgten Bruders Tobias hat ihn abgefaßt. Das hebräische oder jiddische Original liegt uns nicht mehr vor; in der unbeholfenen deutschen Übersetzung, die in der Familie tradiert wurde, lautet er: "Dies ist die Reihe meiner Abstammung: Ich, der Schreiber 2 Manasse, Sohn des gelehrten Rabbi Meir. Vom Tage meiner Geburt wohnte ich bis heute in der Gemeinde Gemmingen, 51 Jahre. Mein verehrter Vater, der ehrenwerte Rabbi Meir, war ein Sohn des Juda Mestockum, 3 welcher berühmt war wegen seiner Frömmigkeit und Gelehrsamkeit. Juda, Sohn des Manasse, welcher in dem Dorfe Biberach wohnte, bis er sich von dort flüchtete vor den Soldaten. Der erwähnte Manasse war ein Sohn des ehrenwerten Rabbi Pinhas. Der erwähnte Rabbi Pinhas war ein Sohn des Meir Heilbronn, Gemeindevorstehers. Der erwähnte Meir war ein Sohn des Moses, welcher unter den Flüchtlingen aus der Gemeinde Nördlingen war. Der erwähnte Moses war ein Sohn des Meir. Er war ein Sohn des Martyrers, des gelehrten und frommen Rabbi Süsskind, welcher verbrannt wurde mit dem Rest der Gemeinde Lindau, und dieses Martyrers wird auch in dem Buche Emek Habocho gedacht." 4

Jenseits des eigenen Erinnerungsvermögens von Manasse Lindauer stützt sich dieser genealogische Abriß wohl nur auf Hörensagen und auf jene lakonischen Vermerke über Geburten, Sterbefälle und andere außergewöhnliche Ereignisse in der Familie, wie sie üblicherweise in den Buchdeckeln von Gebetbüchern hinterlassen wurden. Eine sichere chronologische Einordnung erlaubt er nur bedingt. Wenn etwa sein gleichnamiger Vorfahre aus Biberach vor den Soldaten fliehen mußte, mag man an eines von vielen derartigen Vorkommnissen während des Dreißigjährigen Krieges denken; doch es hat den Anschein, als habe der Verfasser selbst mit der Mitteilung über diese Flucht schon kein näheres Wissen über die Umstände mehr verbinden können. Auch liegt es auf der Hand, daß die in diesem "Jichesbrief" vorgetragene Generationenfolge der Familie Lindauer zwar ein ausgeprägtes historisches Erinnern verrät, entgegen dem hier vertretenen Anspruch aber nicht lückenlos bis zur 1507 erfolgten Vertreibung der Juden aus Nördlingen und in das mittelalterliche Lindau zurückreicht. Zudem wird in dem 1558 erstmals gedruckten chronikalisch-martyrologischen Werk "Emek ha-Bacha" ("Tal der Tränen") des Josef ha-Kohen wohl das grausame Ende der jüdischen Gemeinde zu Lindau beschrieben, wo 1430 zahlreiche Juden ihr Leben auf dem Scheiterhaufen lassen mußten, doch jener Süsskind, der Urahn der Familie Lindauer, wird nicht genannt. Von größerem Belang als die Stichhaltigkeit oder auch nur Wahrscheinlichkeit dieser Ahnenreihe und ihrer Einzelheiten ist freilich die Tatsache, daß die Rückbeziehung auf die im späten Mittelalter untergegangenen städtischen Gemeinden und damit die Teilhabe an ihrem historischen Erbe offensichtlich auch für die jüdische Landbevölkerung der Zeit um 1800 noch eine erhebliche bewußtseinsbildende und identitätsstiftende Bedeutung besaß.

Seligmann Lindauer gehörte 1777 zu der ersten, kleinen Gruppe von jüdischen Neusiedlern, die am 7. Juli jenen Jahres mit der Unterzeichnung des Schutzbriefes, der ihnen durch den Freiherrn von Liebenstein ausgestellt worden war, und mit der Einrichtung von "Takkanot" oder Statuten die jüdische Gemeinde zu Jebenhausen ins Leben riefen. Diese recht rezente Entstehung ist durchaus nicht ungewöhnlich für die jüdischen Landgemeinden im Süddeutschen; denn obwohl der ländliche Raum und die zahlreichen Splitterherrschaften für die jüdische Minderheit bereits seit dem ausgehenden Mittelalter zur hauptsächlichen Zuflucht geworden waren, reichte die örtliche Kontinuität doch vielfach nicht sehr weit zurück. Tatsächlich stammen die meisten dieser Gemeinden erst aus der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg, als viele Ortsherren bemüht waren, Neuansiedler in ihre entvölkerten Flecken und Dörfer zu ziehen. In manchen Fällen, so im Schwarzwalddorf Rexingen, waren die Begründer der nach 1648 neu entstehenden Gemeinden wohl Flüchtlinge aus der Ukraine oder aus Litauen, die den Massakern der Kosackenaufstände oder des zweiten schwedisch-russischen Krieges entkommen waren. Aber auch Vertreibungen aus älteren Landgemeinden führten zu Neugründungen. Häufig konnten solche Vertreibungen und mehr oder weniger erzwungene Abwanderungen, wie sie bis zum Ende des 18. Jahrhunderts immer wieder erfolgten, durch den Rückzug in andere Existenznischen in nächster Nähe aufgefangen werden, hatten also nur bedingt einen Kontinuitätsbruch zur Folge. So fanden die 1711 aus dem oberschwäbischen Thannhausen vertriebenen Juden alsbald Aufnahme in einigen Dörfern und Flecken der Umgebung, die ebenfalls in adeligem Besitz waren - unter anderem in Ichenhausen, in Fellheim, Osterberg und nicht zuletzt in Altenstadt an der Iller, wo sie 1719 eine Gemeinde gründeten; ihre Nachfahren wiederum nahmen später unter den Gründern der Gemeinde zu Jebenhausen eine führende Rolle ein.

| Widmungsinschrift auf dem 1804 von Simon

Faist Rosenheim zur Eröffnung der Jebenhäuser

Synagoge gestifteten Toravorhang. Diese lautet

übersetzt: "Krone der Tora / Dies ist eine Gabe des Herrn Schemaja / Sohn des Uri aus der Heiligen Gemeinde Eben- / hausen und seiner Gattin Frau Channa / Tochter des Mordechai im Jahre / 564 nach der kleinen Zählung." |

Blick zum Toraschrein der Jebenhäuser Synagoge. Das Gestühl, die Kronleuchter und die Bekrönung des Toraschreins sind erhalten und heute Teil der Ausstellung des Jüdischen Museums Göppingen.

Vorschlag zur Ausgestaltung einer Amtstracht für den Vorsänger in der Synagoge. Der Vorstand der israelitischen Gemeinde leitete diese Zeichnung 1835 dem Vorsänger Löwenstein in Pflaumloch zu.

Gerade die größeren unter den württembergischen "Judendörfern" gingen häufig erst auf Ansiedlungsprojekte des 18. Jahrhunderts zurück. Die jüdischen Gemeinden von Nordstetten (seit 1712), Dettensee (seit 1720), Freudental (seit 1723), Laupheim (seit 1724), Jebenhausen (seit 1777), Buttenhausen (seit 1787) und Mühlen (seit 1800) waren recht jungen Datums; doch sie repräsentierten in charakteristischen Ausprägungen die sehr viel älteren regionalen Traditionen ländlicher jüdischer Siedlung, die über Jahrhunderte hinweg die Lebensformen der deutschen Juden entscheidend mitbestimmten. Allerdings gab die späte Gründung diesen Gemeinden doch ein anderes Gepräge, als es solche vergleichsweise altetablierten und über einen langen Zeitraum gleichsam "natürlich" fortentwickelten Gemeinden wie jene zu Rexingen, Baisingen oder Mühringen besaßen, deren Geschichte sich bis in das 17. und sogar 16. Jahrhundert zurückverfolgen ließ. Der vielleicht bedeutsamste Unterschied berührte den weiten, für die deutschen Juden so unendlich wichtigen Bereich des "Minhag", also des Brauchs im weitesten Sinne, der regional und örtlich unterschiedlichen, oft nur in vermeintlichen "Kleinigkeiten" variierenden Ausprägungen von religiöser Observanz, Ritus und Liturgie. "Jüdischer Brauch ist jüdisches Gesetz", lautet ein rabbinisches Diktum, und gerade vor dem Hintergrund einer Geschichte der immer wiederkehrenden Verfolgung und Vertreibung wurde der strikten Bewahrung der besonderen Gewohnheiten, Regeln und Verfahrensweisen, die man von den Vätern ererbt hatte, höchste Bedeutung beigemessen. In Mühringen und Rexingen fanden sich so selbst im frühen 20. Jahrhundert noch die deutlichen Spuren der Vorfahren, die einst aus Polen in den Schwarzwald gekommen waren - in abweichenden Gebetsmelodien ebenso wie in der eigentümlichen Art der Zubereitung von Festtagsspeisen. Auch andernorts hatten sich im Lauf einer langen Gemeindegeschichte örtliche Charakteristika herausgebildet. In Jebenhausen dagegen konnte sich ein spezieller, örtlicher "Minhag" kaum entwickeln; es mußte hier, angesichts der gemischten Herkunft der Neusiedler, bei einem allgemein süddeutschen Usus bleiben. Freilich machte sich das starke Gewicht der Zuwanderer aus Altenstadt in der Gründungsphase der Gemeinde auch in dieser Hinsicht bemerkbar; und so tendierte man auch in Jebenhausen zum "Minhag Schwaben", der in den Gemeinden im Umkreis der einstigen Markgrafschaft Burgau zuhause war und letztlich auf die Gebräuche der jüdischen Gemeinde im mittelalterlichen Augsburg zurückging. Zweifellos wird nicht nur das Jebenhäuser "Memorbuch", in dem die Seelengedächtnisgebete für Märtyrer und verdienstvolle Persönlichkeiten verzeichnet waren, von einer Altenstädter Vorlage abgeschrieben worden sein; 5 und Moses Raff, der über Jahrzehnte hinweg als Vorsänger amtierte, wird seine Altenstädter Herkunft bei dieser Tätigkeit ebensowenig verleugnet haben wie sein Bruder David Raff, der langjährige Vorsteher der Gemeinde, oder Abraham Gutmann, der im frühen 19. Jahrhundert als Schächter und Gemeindediener fungierte. So wird auch die Jebenhäuser "Chasanut", 6 die seit den Tagen Moses Raffs liebevoll und mit Stolz gepflegte Kunst des liturgischen Vortrags, im wesentlichen der aus Altenstadt mitgebrachten Liturgie gefolgt sein. Tatsächlich stand Jebenhausen unter den jüdischen Gemeinden Württembergs in großem Ruf wegen der Zahl seiner stimmbegabten Gemeindemitglieder und der sorgsamen Pflege des liturgischen Repertoirs. 7 Wenn wir überhaupt von einem spezifischen Jebenhäuser "Minhag" sprechen können, dann wohl am ehesten in dieser Hinsicht. Angesichts der Bedeutung und Bindekraft, die der örtliche "Minhag" in anderen Landgemeinden gerade in der schwierigen Epoche tiefgreifender Veränderungen aller Lebensbereiche im 19. Jahrhundert besaß, mag seine vergleichsweise schwache Ausprägung in Jebenhausen zu den Faktoren gerechnet werden, die die später zu beobachtende Aufweichung der traditionellen, religiös gebundenen Lebensform unterstützten.

Ungeachtet solcher Eigenheiten können wir uns die "Kehillat Jebenhausen" 8 in wesentlichen äußeren Zügen und in ihren inneren Einrichtungen aber doch als charakteristisches Beispiel einer süddeutschen jüdischen Landgemeinde des 19. Jahrhunderts vorstellen. Wie in vielen "Judendörfern" Süddeutschlands gruppierten sich die von den Juden bewohnten Häuser auch hier zu einem klar konturierten Bezirk innerhalb des Ortsbildes, dem sogenannten "Oberdorf" am "Judenberg". Dies war eine in sich mehr oder weniger geschlossene jüdische Welt, ein Bereich, in dem sich das soziale und religiös-kulturelle Leben in weitgehender Autonomie entwickeln konnte. Schon am Ortseingang wurde diese Tatsache in augenfälliger Weise durch die Sabbatschranken unterstrichen, zwischen den Häusern oder an hohen Stangen über die Strasse gespannte Drähte, die den jüdischen Bewohnern die Grenze des Bezirks anzeigten, innerhalb dessen man sich am heiligen Ruhetag bewegen konnte, ohne dadurch die religiösen Gebote zu übertreten. Auch alle anderen Einrichtungen, die für ein religiösem Gesetz und Brauch entsprechendes Leben notwendig waren, konnten nach den Bestimmungen des Schutzbriefes und in der relativen Ungestörtheit des eigenen Bezirks ohne Einschränkung erstellt und genutzt werden. Synagoge, Tauchbad und Friedhof wurden bereits unmittelbar nach der Gründung der Gemeinde eingerichtet; ferner wurde ein Lehrer und Schächter eingestellt, der die Gemeindemitglieder mit koscherem Fleisch versorgte, und ein Rabbiner berufen. Laut den Bestimmungen des Schutzbriefs sollte er ausschließlich für religionsgesetzliche Fragen im engeren Sinne, nicht aber für zivilrechtliche Fälle unter den jüdischen Einwohnern zuständig sein; in der Praxis aber fungierte der Rabbiner neben seinen rein religiösen Aufgaben zumindest während des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts auch als zivilrechtliche erste Instanz. An der Spitze der Gemeinde standen die Vorsteher, an ihrer Seite die Beisitzer, denen zum Teil besondere Aufgabenbereiche wie die Verwaltung des "Hekdesch", also des unmittelbar neben der Synagoge gelegenen Armenspitals, 9 bzw. des Armenfonds oder die Sammlung der Spendengelder für die Juden in Palästina anvertraut waren. Es handelte sich also um eine breit aufgefächerte Gemeindeorganisation, die ihre Funktionsfähigkeit in allen Belangen über viele Jahrzehnte hinweg unter Beweis stellte - und die, das sei nicht vergessen, im christlichen Dorf keinerlei annähernde Entsprechung fand. Die seit Jahrhunderten erprobten Formen jüdischer gemeindlicher Selbstorganisation, die unter anderem starke "demokratische" Züge im Sinne einer Konsensfindung der steuerzahlenden Haushaltungsvorstände aufwiesen, konnten bis in die frühen 1830er Jahre weitgehend autonom fortbestehen; erst dann griffen württembergisches Gesetz und die Bestrebungen der Israelitischen Oberkirchenbehörde in Stuttgart in dieses System unmittelbar ein. Noch stärker ausgeprägt war die gemeindliche Selbstverwaltung in mancher jüdischen Gemeinde Bayerns, und hier blieb sie in Einzelfällen sehr viel länger von obrigkeitlichen Eingriffen unberührt. Das war ironischerweise eine Folge einer Politik, die auf die weitere Ausschließung der Juden aus dem örtlichen Gemeinwesen zielte. So bildete etwa die starke jüdische Gemeinde, die im oberpfälzischen Floß auf dem sogenannten "Judenberg" bestand, offiziell bis 1867 ein besonderes Kommunalwesen mit eigenem Bürgermeister.

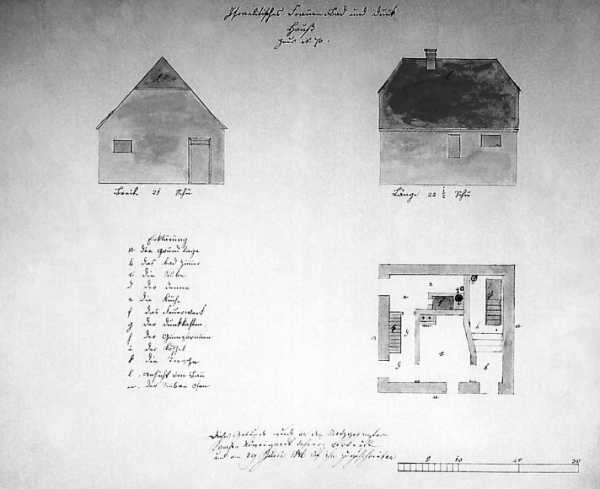

| Erklärung zum Grundriß und zu den Ansichten:

a Die Grundlage b Das Badzimmer c Die Stube d Die Denne (Tennenraum) e Die Küche f Das Feuerwerk g Der Dunkkasten h Der Gumpbrunnen i Der Kössel (Kessel) k Die Treppe l Ansicht von Bau m Der Stubenofen | Plan für ein "Israelitisches Frauenbad und Dunk Hauß" in Pflaumloch im östlichen Württemberg. Der Plan stammt aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das Anwesen wurde, wie der Zusatz am unteren Blattrand festhält, im Jahr 1846 an den Metzgermeister Samson Löwengardt in Pflaumloch verkauft. Der Grundriß gibt anschaulich das Aussehen und die Einrichtungen einer Mikwe im ländlichen Bereich wieder. |

Mitarbeiter und Familienmitglieder der Mazzenbäckerei Lehmann. |

In der Mazzenbäckerei Lehmann in Wenkheim (bei Tauberbischofsheim) werden Mazzenbrote verpackt. Die ungesäuerten Brote wurden am Pessachfest gegessen. |

Die im Juli 1777 von den Gründern der Gemeinde vereinbarten "Takkanot" der "Kehillat Jebenhausen" weisen typische Merkmale solcher jüdischer Gemeindestatuten auf: Es handelte sich um in gemeinsamem Interesse getroffene Vereinbarungen, die in erster Linie auf die Verteilung von Lasten und Pflichten zielten. Sie waren dementsprechend nicht als dauerhafte Einrichtungen konzipiert; denn bei einer Veränderung der Rahmenbedingungen, auf denen die Vereinbarung beruhte, wurde sie hinfällig und eine neue Übereinkunft notwendig. Allerdings besitzt das Jebenhäuser Gründungsdokument im Unterschied zu vielen anderen "Takkanot", die sich in erster Linie auf unmittelbar strittige oder klärungsbedürftige Einzelfragen beziehen, eher den Charakter eines zwar vorläufigen, aber doch mehr oder weniger umfassenden Regulativs. Neben den finanziellen Lasten stand die Verpflichtung zum Gottesdienstbesuch im Mittelpunkt; so war für jedes fehlende Gemeindemitglied beim Feiertagsgottesdienst ein Ersatzmann zu bestimmen, und falls sich herausstellte, daß der Fernbleibende nicht krank gewesen war, hatte er neben den Unkosten für den Ersatzmann auch noch ein Strafgeld zu bezahlen. Diese Bestimmung, die vor dem Hintergrund der geringen Seelenzahl der Anfangszeit zu verstehen ist - denn für die Abhaltung eines gemeinschaftlichen Gottesdienstes ist ein "Minjan", ein Quorum von mindestens zehn religiös volljährigen Männern erforderlich -, blieb auch späterhin in Kraft, wenngleich sie wohl nicht mehr allzu streng gehandhabt wurde. Freilich war die soziale Kontrolle gerade im Hinblick auf die Teilnahme an den Sabbat- und Feiertagsgottesdiensten in den überschaubaren jüdischen Landgemeinden streng. Jedes Fehlen wurde sofort bemerkt und entsprechend bemäkelt, und notorisch säumige Gottesdienstbesucher konnten nach der Predigt öffentlich bekannt gemacht oder auch am Eingang der Synagoge ausgehängt werden.

Unter solchen Umständen war der allwöchentliche Synagogenbesuch nicht immer nur ein Ausdruck der Frömmigkeit. Und so genügte es auch nicht, regelmäßig anwesend zu sein, um für fromm zu gelten. Es kam vielmehr darauf an, mitzutun, den Vorbeter hörbar zu begleiten, ihm eifrig zu respondieren, ihm vielleicht um eine Winzigkeit zuvorzukommen, ihn gegebenenfalls laut zu verbessern und bei bestimmten Gebeten nach Art der Väter den Oberkörper hin- und herzuwiegen. Wegen des durch dieses "Schockeln" verursachten erheblichen Lärms wurde in der Synagogenordnung des bayerischen Oberdonaukreises von 1836 bestimmt, daß die damals auch in Jebenhausen noch üblichen beweglichen Betpulte, die "Ständer", am Boden festzuschrauben seien.

In der Synagoge hatte jedes Gemeindemitglied seinen eigenen, ererbten oder erkauften Platz - wobei es freilich gute, teure, und schlechte, billige Plätze gab. Und so diente der allsabbatliche Gottesdienstbesuch der Männer, die ja größtenteils während der Woche in Handelsgeschäften unterwegs und nur über den Feiertag daheim waren, auch dazu, mit ihrem Auftreten ihren Platz in der Gemeinschaft zu behaupten und ihren Status womöglich zu verbessern. In besonders augen- und ohrenfälliger Weise geschah dies beim "Schnodern", 10 also bei der Vergabe von Ehrenfunktionen im Gottesdienst gegen Spendengebot. Es war ein Mißverständnis, wenn christliche Beobachter oder auch jüdische Reformer solche Erscheinungen für die Anzeichen mangelnder Religiosität und für den Ausdruck einer Erstarrung im traditionsgebundenen Formalismus hielten; sie verkannten dabei, wie engmaschig das alle Lebensbereiche umfassende soziale Netz in den Landgemeinden war, und in welchem Maß die Religiosität in alle Lebensbereiche und Lebensäußerungen mit eingewoben war. Für eine vom täglichen Leben ganz geschiedene sakrale Sphäre war hier kein Raum. Die so oft gerügten Äußerlichkeiten bedeuteten somit aber auch keineswegs das Fehlen von Innerlichkeit - beides ging nebeneinander her und oft fließend ineinander über, und in dieser Hinsicht waren die jüdischen Dorfbewohner ihren christlichen Nachbarn wohl stärker verwandt als ihren Glaubensgenossen in der Stadt.

Allerdings fehlte es seit jeher nicht an Versuchen, dem Gottesdienst in der Synagoge eine rigidere Ordnung und größere Festlichkeit zu verleihen; und diese Bemühungen, die mitunter vom Rabbinat, nicht selten aber auch vom Vorsteheramt ausgingen, knüpften nicht nur an christlich-städtische Vorbilder an, sie standen vielmehr zunächst durchaus in einer eigenen jüdischen Tradition, deren theoretische Basis in der religiös-ethischen "Mussar"-Literatur 11 des 17. und 18. Jahrhunderts lag. Das mochte den um Disziplin und Solennität bemühten Vorstehern der jüdischen Dorfgemeinde freilich nicht gegenwärtig sein. Sie beklagten, daß die Gottesdienstbesucher in unziemlicher Kleidung erschienen; sie bemängelten, daß man nicht in Ruhe und Ordnung saß und stand, sondern daß es durcheinander ging und durcheinander lärmte. Mangelnde Sorgfalt in der äußeren Erscheinung wurde nicht weniger gerügt als Putzsucht, das Zuspätkommen ebenso wie das Zufrühgehen, vom Fernbleiben ganz zu schweigen. Auch in Jebenhausen wurden daher des öfteren entsprechende "Takkanot" erlassen, und zumindest belegt, wenn auch leider nicht im Wortlaut erhalten ist auch eine einschlägige, offenbar recht gründliche Philippika, die der Vorsteher David Raff seiner Gemeinde hielt. Schwerer tat man sich mit Eingriffen in die Gestaltung der Gottesdienste. So merkt ein Kritiker 1842 im bayerischen Hürben an:

"In unserer schönen Synagoge wird man, trotz der vorhandenen Mittel, weder durch Chorgesang, noch durch öfteres Predigen erbaut. Man glaubt sich vielmehr durch die vorgetragenen Ouverturen und Triller bald in ein Theater bald in eine polnische Synagoge des vorigen Jahrhunderts versetzt. Außer Simchat Thora und Schabbat ha-Gadol, 12 wofür ein besonderes Honorar ausgesetzt ist, hören wir nur selten eine Predigt, auch am Rosch ha-Schana und Jom-Kippur 13 bleibt die Kanzel stumm. Am Sabbat und Feiertagen sieht man bei diesem eine Kappe, bei jenem einen Hut und bei einem dritten sogar noch eine sogenannte breite Haube als Kopfbedeckung. Trifft es sich nun, daß ein Bekappter zur Tora berufen wird, 14 somuß er entweder von seinem Nachbar den Hut borgen, oder wenn ihm dieser nicht konvenirt, zur allgemeinen Belustigung die reservirte Allerwelts-Breite-Haube aufsetzen." 15

Holzmodel zur Herstellung von Tefillin,

Mönchsroth (Mittelfranken), 19. Jahrhundert,

Holz, geschnitzt.

Tefillin (Gebetsriemen) werden beim Gebet an

Arm und Kopf angelegt. Auf den Kapseln steht

der hebräische Buchstabe "schin" als Abkürzung

für den Gottesnamen "Schaddaj". Die geschnitzten

Holzmodel wurden bei der Herstellung von

Tefillin zum Einprägen des Buchstaben in das noch

feuchte Leder verwendet.

Schnodertafel, Zirndorf (Mittelfranken), 2. Hälfte

19. Jahrhundert.

Die Tafel trägt die Namen der religiös volljährigen

Gemeindemitglieder, die die Befähigung besitzen,

zum Vorlesen der Tora aufgerufen werden zu können.

Da am Ruhetag Schabbat nicht geschrieben

werden darf, das Einstecken von Holzstiftchen

hingegen nicht als Arbeit gilt, befindet sich neben

jedem Namen ein Loch, in das ein eingeschobener

Stift die Namen der zur Tora-Lesung Aufgerufenen

markiert.

Daß man während des jüdischen Gottesdienstes in den Genuß des Vortrags von Ouvertüren kommen konnte, war keine Hürbener Besonderheit. Auch in Jebenhausen wurden keineswegs nur die altüberkommenen, ehrwürdigen Weisen zu Gehör gebracht. So hat der berühmteste Sohn der Gemeinde, Kammersänger Heinrich Sontheim, seine ersten Operettenmelodien in der Synagoge gehört. Die Übernahme so profaner Elemente war freilich nichts Neues - schon um 1600 waren in den jüdischen Gemeinden Deutschlands erbitterte Auseinandersetzungen um das berühmte Sabbatlied "Lecha Dodi" entbrannt, das nach dem schließlich obsiegenden Willen des Volksgeschmacks fortan mit der Melodie eines damals neu aufgekommenen deutschen Gassenhauers gesungen werden sollte und so bis heute gesungen wird. Eine weitere, gleichfalls herkömmliche Maßnahme zur ansprechenden Ausschmückung des Gottesdienstes war das sogenannte "Beihalten", bei dem eine Gruppe stimmlich geschulter Knaben, weiß gekleidet, den Vorsänger im Abstand einer Terz oder Quart begleitete - schon in dieser Rolle wußte der junge Heinrich Sontheim sein Publikum tief zu beeindrucken. Die religionsgesetzlich bedenkliche Einführung eines Harmoniums gehörte dagegen erst einer späteren Zeit an. "Religionsgesetzlich bedenklich" bedeutete jedoch auch in den Landgemeinden keineswegs "undenkbar". Es wäre verfehlt, in dieser Phase des Aufbrechens der traditionellen Lebensverhältnisse allzu selbstverständlich von einem allgemeinen Stadt-Land-Gegensatz auszugehen und die Tendenzen zu Annahme oder Abwehr von Neuerungen, zu Reformen oder Beharren auf dem Hergebrachten einseitig jeweils dem städtischen oder ländlichen Milieu zuzuschreiben. Im verklärt-distanzierenden Rückblick der späteren Generationen erscheint das Dorf freilich gern als Hort altjüdischer Lebensart, als zurückgebliebenes Idyll, ganz und gar einer anderen, vormodernen Zeit angehörend. Tatsächlich aber taten sich in den Landgemeinden in der Auseinandersetzung um überkommene und neue Vorstellungen, um Tradition und Modernität nicht weniger unterschiedliche und einander widerstreitende Stimmungen und Haltungen kund als in der Stadt, und die Gewichte im Parteienstreit waren durchaus uneinheitlich verteilt. Gerade um die Mitte des 19. Jahrhunderts waren auf dem Land mancherorts die "fortschrittlichen", auf Reformen drängenden Kräfte gegenüber den Traditionalisten in der Übermacht; und augenfällige, wagemutige Neuerungen waren durchaus nicht das alleinige Vorrecht der Städter. So war Buchau am Federsee nicht die einzige Gemeinde, deren Synagoge einen Glockenturm aufwies: In Pflaumloch im Ries war man 1847 außerordentlich stolz auf das neue jüdische Gotteshaus, das "mit Kirchenbänken, ordentlicher Galerie, Kirchenchor und Glocken in allem einer der schönsten Kirchen unserer Gegend gleicht."

Freilich bündelte sich das religiöse und soziale Leben nicht nur in der Synagoge, sondern auch in zahlreichen Bruderschaften, die später, sofern sie sich nicht auflösten, Vereinscharakter annahmen. Die wichtigste, die in keiner jüdischen Gemeinde fehlen durfte, war die "Chewra Kaddischa", 16 die Beerdigungsbruderschaft, deren Mitgliedern die Fürsorge für die Kranken und die Waschung und Bestattung der Toten oblag - eine heilige Pflicht, über deren Erfüllung streng gewacht wurde. Dementsprechend ausführlich sind auch die Regularien der Jebenhäuser Bruderschaft von 1786. Sobald ein Mitglied der jüdischen Gemeinde erkrankte, mußte es täglich von zwei Mitgliedern der "Chewra Kaddischa" besucht und, wenn sich sein Zustand verschlimmerte, alternierend eine ständige Wache am Krankenbett eingerichtet werden; beim Sterbenden mußten sich dann sämtliche Mitglieder der Bruderschaft versammeln, um die vorgesehenen Gebete zu sprechen. Für Bedürftige beglich die "Chewra" alle Kosten für Arzt und Medikamente. Minutiös waren die Vorschriften für den Umgang mit der Leiche und das Begräbnis. Der in erster Linie religiöse Charakter dieser später vielfach rein karitativ aufgefaßten Einrichtung wird durch zahlreiche Bestimmungen über das Sprechen besonderer Gebete, über das Fasten und gemeinschaftliches Lernen unterstrichen. Doch die Zugehörigkeit zur "Chewra Kaddischa" war keine leidige Pflicht, sondern ein erstrebenswerter Vorzug, den nur Männer von untadeligem Ruf genossen. Daneben gab es etwa in der jüdischen Gemeinde zu Jebenhausen während der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts eine Talmud-Thora-Bruderschaft, deren Mitglieder sich, sofern sie nicht in Handelsgeschäften unterwegs waren, allabendlich zum gemeinsamen Studium oder zur Lektüre moralisch erbaulicher Schriften zusammenfanden, ferner die "Chewrat Nearim", 17 die Bruderschaft junger Männer, die gleichfalls täglich mit einem eigenen rabbinischen Lehrer studierten, die "Chewra Dawar Tow", 18 die für die Ausbildung der Kinder mittelloser Eltern bei Privatlehrern, Rabbinern und Vorsängern sorgte; und ohne Zweifel fehlte auch hier nicht eine weitere Vereinigung, die stets zu den Pfeilern des innergemeindlichen religiösen und sozialen Lebens gehörte: die "Chewra Hachnassat Kalla", 19 die bedürftige Mädchen in heiratsfähigem Alter mit einer ordentlichen Mitgift versorgte. In späterer Zeit trat der spezifische religiöse Aspekt hinter der allgemeinen Wohltätigkeit zurück, und die zweckgebundene Vielfalt dieses Bruderschaft-Lebens gehörte schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zumeist einer fernen Vergangenheit an; lediglich die "Chewra Kaddischa" hat sich allerorten bis zuletzt erhalten.

Im Unterschied zu solchen besonderen Aufgaben dieser traditionellen Bruderschaften war die allgemeine Armenpflege, vor allem die notdürftige Versorgung der durchziehenden jüdischen Wanderarmen, stets Sache der Gemeinde; und eine größere Gemeinde wie jene zu Jebenhausen unterhielt ein eigenes Spital, das "Hekdesch", bei dem es sich freilich um wenig mehr als ein Notlager mit Garküche handelte. Der Zulauf der Bedürftigen war mancherorts gewaltig. Im fränkischen Reichsdorf Gochsheim etwa rechneten die jährlich durchreisenden "Betteljuden" um 1780 angeblich nach Tausenden - hauptsächlich eine Spätfolge der teilweise katastrophalen Verarmung seit der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, der immer noch recht häufigen lokalen und territorialen Vertreibungen und anderer obrigkeitlicher Willkürakte. Auch Jebenhausen sah täglich große Scharen dieser nur bedingt willkommenen Gäste, denn auf den Routen dieser Unbehausten, die sich in erster Linie an dem Vorhandensein jüdischer Gemeinden orientierten, stellte es angesichts der Wegstrecken zu den nächsten Nachbargemeinden Buttenhausen, Esslingen, Hochberg oder Oberdorf einen natürlichen Übernachtungspunkt dar. So mißtrauisch man die "Gäscht" 20 auch beäugen mochte, sie mußten aufgenommen und möglichst am nächsten Morgen mit einem Zehrgeld versehen wieder auf den Weg gebracht werden. Kamen sie allerdings am Freitag an, so mußten sie über den Sabbat dabehalten werden. Um die Gemeinde von den erheblichen Kosten dieser altüberkommenen, aber überall nur noch notdürftig funktionierenden Institution zu entlasten, war hier wie andernorts ein sogenanntes "Bletten"-System eingerichtet worden: Jeder Haushaltungsvorstand war demnach verpflichtet, sich nach einem festgelegten Turnus in die "Bletten"-Liste der Gemeinde eintragen zu lassen, und jeder der am Vorabend des Feiertags eintreffenden Fremden erhielt dann ein Bilett ("Blett") mit dem Namen der Familie, die ihn aufnehmen und beköstigen oder für seine Unterbringung und Verpflegung in einem der jüdischen Wirtshäuser am Ort aufkommen würde.

Allerdings war die Armut auch im jüdischen Dorf selbst zuhause. Ein Großteil der jüdischen Landbevölkerung des 18. und frühen 19. Jahrhunderts war notorisch arm, lebte von Almosen oder ernährte sich schlecht und recht vom Hausierhandel. In den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens bot auch die Gemeinde zu Jebenhausen in wirtschaftlicher Hinsicht ein elendes Bild. Der württembergische Oberamtmann zu Göppingen, Pistorius, hob 1793 in einem Bericht an die Stuttgarter Regierung hervor, daß

Am Ort selbst gab es für die jüdische Bevölkerung kaum Verdienstmöglichkeiten; im benachbarten Göppingen waren sie sehr eingeschränkt, Hausierhandel und Verkauf auf öffentlichen Jahrmärkten blieben ihnen in der Stadt verboten. So gingen die Jebenhäuser Juden als Hausierer mit Ellenwaren, Bijouterie oder Gebrauchsgegenständen des Alltags über Land; andere handelten mit Vieh, oft auf fremde Rechnung und mit kaum größeren Verdienstmöglichkeiten. Die meisten aber trieben damals "Nothandel", suchten also der Not gehorchend jeden sich bietenden Gegenstand als Handelsware umzusetzen, oder vermittelten als "Schmuser" 22 Geschäftsabschlüsse gegen geringe Provision. Über Bernhard Weil, der wie Seligmann Lindauer zu den Gründern der "Kehillat Jebenhausen" gehört hatte, weiß die Familienchronik zu berichten:

"Die Bedürfnisse zum Leben waren damals sehr gering, doch mußten aller Hausrat, Viktualien, Kleidung etc. aus Göppingen bezogen werden, wodurch höhere Kosten entstanden. Der Broterwerb war mühselig und hart, und kaum einer vermochte sich von einem Gewerb allein zu ernähren, sondern man handelte mit dem was man vorfand. So notierte Urgroßvater Weil in seinen stets mit großer Sorgfalt geführten Büchern einmal, daß er innerhalb einer Woche für Straub von Grübingen ein Kalb nach Reichenbach hinuntergeführt, in Wankheim ein Tehinnenbuch 23 und für 21/2 Gulden zu Tübingen alte Mannskleider gekauft, von dem Metzger Jerg zu Göppingen auf eine Schuld von 12 Gulden eine alte Kuh im Wert von 7 Gulden eingehändigt bekommen, dort für 30 Kreuzer ein leinenes Hemd und für 12 Kreuzer Strümpfe verkauft, von Feisle Steppich für 6 Kreuzer einen Zaumstrick erhalten, und endlich im Auftrage und auf Rechnung der Judengemeinde einiges Bauholz von da nach Jebenhausen geschafft und dafür 24 Kreuzer erhalten hat. Daraus mag man den geringen Umfang, den Charakter und die Mühseligkeit dieser Geschäfte ersehen. Dabei wurde dieser armselige Handel der Israeliten von den christlichen Kaufleuten und zünftigen Handwerkern noch mit Neid verfolgt."24

Freilich besserten sich die wirtschaftlichen Verhältnisse der jüdischen Handelsleute im frühen 19. Jahrhundert allmählich, und im unmittelbaren Vergleich mit der offenkundigen Armseligkeit, die unter der christlichen Landbevölkerung herrschte, mußten sie bereits auffallend günstig erscheinen, zumal die Accessoirs städtischer Lebensführung im dörflichen Milieu ins Auge stachen. So schreibt Gustav Schwab 1823 über einen Besuch in Jebenhausen:

"Hier schreiten unter den ziemlich gedrückt einhergehenden Bauersleuten behaglichere Gestalten umher, französisch gekleidet; wohl genährte Frauen und Mädchen begegnen uns; in der Mitte des Dorfes nicht gar weit von der christlichen Kirche steigt ein elegantes Tempelchen auf, die Seitenstraßen sind mit kleinen Wohnungen in modernem Geschmack überbaut, und die klaren Tafelfenster lassen im Innern der Haushaltungen städtischen Hausrat erblicken." 25

Doch in der Zeit des allmählichen wirtschaftlichen Aufschwungs machten sich die alten, noch immer gültigen Beschränkungen und neue obrigkeitliche Eingriffe um so empfindlicher bemerkbar. Das württembergische "Judengesetz" von 1828 belegte den für schädlich gehaltenen Hausierhandel mit empfindlichen Sanktionen und zielte darauf ab, daß die jüdischen Familien ihre Söhne "produktive" Berufe erlernen ließen - ohne Rücksicht darauf, daß das Dorf der großen Zahl junger Männer, die sich nun Jahr für Jahr unter großen finanziellen Opfern einem Handwerk zuwandten, keine Existenzgrundlage bieten konnte; die Übersiedlung in die Stadt war ihnen jedoch nach wie vor nicht gestattet, und wenn sie versuchten, ihre Erzeugnisse außerhalb des Heimatortes zu vertreiben, wurden sie wegen Hausierens belangt. Oft schien angesichts solcher Zukunftsaussichten die Auswanderung nach Amerika den einzigen Ausweg zu bieten. Schon 1798 war Mayer Arnold nach Amerika ausgewandert; und der damals 13jährige war dort wohl kaum der erste jüdische Neuankömmling aus Jebenhausen gewesen. Es waren zunächst einzelne, meist jüngere Leute, die Jahr für Jahr nach Übersee gingen. Am 16. Juni 1839 notierte der Jebenhäuser Lehrer Liebmann Levi jedoch über den damals einsetzenden Exodus, dem sich nun fast alljährlich ganze Familien anschließen sollten:

"Der heutige Tag war ein Tag der innigsten Wehmuth, des herbsten Schmerzes für die hiesige Israeliten-Gemeinde. Sechs Familienväter, mit Frauen und Kindern - im Ganzen 44 Individuen mosaischer Confession - verließen den heimischen Herd, um in dem fernen Amerika ein neues Vaterland zu finden. Kein Auge blieb thränenleer, kein Gemüth unbewegt, als die bittre Abschiedsstunde schlug." 26

Aus den Jahren 1825 bis 1870 sind uns nicht weniger als 314 jüdische Auswanderer aus Jebenhausen namentlich bekannt; in den Jahrgängen der nach 1825 Geborenen waren es stets deutlich mehr als 50%, die noch in jungen Jahren nach Amerika gingen. Anders als bei der christlichen Bevölkerung war es nun aber nicht mehr die blanke Not, sondern die mangelnde Möglichkeit zur weiteren Entwicklung, die den wesentlichen Impuls zur Emigration in die Neue Welt gab. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts war die Armut zwar auch aus dem jüdischen Dorf nicht ganz verschwunden, aber das Bild bestimmten nun solide Kaufleute, Viehhändler und die ersten Textilfabrikanten, die nicht nur in den umliegenden Dörfern, sondern auch in Göppingen Webstühle stehen hatten. Wie wenig der idealtypische Gegensatz "Stadt/Land" noch die Verhältnisse traf, wird in der durchaus sozialkritischen Schilderung aus der Kinderzeit des 1839 in Jebenhausen geborenen Moses Jakob Lindauer deutlich:

"An den Lohntägen zogen die Weber von Göppingen her in langer Reihe hinunter ins Dorf zu den Kontoren der Fabrikanten, die Webware um den geschulterten Kettbaum geschlagen, und ihre schweigende Prozession übte auf uns stets eine bedrückende Wirkung, wenn wir auch von Elend und Not der Lohnweberei keinerlei Vorstellung besaßen. Auch im Dorf gab es Armut, zumal bei den kleinen Häuslern, aber auch bei einzelnen israelitischen Familien, doch gab es nicht diese Düsternis und Hoffnungslosigkeit, wie sie der Zug der Weber atmete." 27

Zu dieser Zeit nahm auch der Strom der umherwandernden jüdischen Armen immer mehr ab - schärfere und effektivere Überwachungsmaßnahmen der Behörden, die infolge allmählich ansteigender Wirtschaftskraft zunehmende Fähigkeit der jüdischen Gemeinden, solche randständigen Elemente zu integrieren, die gerade in Württemberg überaus repressive Haltung des Staates gegenüber dem jüdischen Hausierhandel, in gewissem Umfang sicher auch die Auswanderung armer Dorfbewohner nach Amerika ließen ihn schließlich fast versiegen. In der Schilderung des Jebenhäuser Lehrers Alexander Elsässer aus den 1850er Jahren sind es dann nur noch einige wenige, die in das Dorf kommen - seltene, oft bizarre Erscheinungen, ausgestattet mit abenteuerlichen Lebensgeschichten, ebenso raren wie mitleiderregenden Krankheiten und phänomenalen Empfehlungsschreiben noch lebender oder auch in grauer Vorzeit verstorbener Rabbiner und sonstiger Autoritäten, deren Auftauchen schon wieder eine dankbar belohnte Attraktion in der dörflichen Abgeschiedenheit bedeutet.

Zweifellos war die jüdische Bevölkerung auf dem Dorf - jedenfalls in Jebenhausen - um die Mitte des 19. Jahrhunderts bereits zu einem Gutteil städtisch-bürgerlich akkulturiert. Die ökonomischen und sozialen Verhältnisse waren nunmehr aber innerhalb der Gemeinde sehr viel breiter gefächert als noch zu Beginn des Jahrhunderts; und dies bedeutete auch eine weniger einheitliche Orientierung in den allgemeinen Lebensverhältnissen, als sie in früheren Generationen bestanden hatte - nicht zuletzt im Hinblick auf die religiöse Lebensführung. So wollte es Moses Jakob Lindauer scheinen, "daß die Viehhändler von Jebenhausen, wie wohl auch in anderen Judenorten, eine eigene Klasse unter den Israeliten vorstellten. Sie waren nicht nur geschäftlich allesamt in der einen oder anderen Weise miteinander verbunden, sondern heirateten auch fast nur unter sich und wichen auch in ihrer Lebensführung, etwa im Punkte der Religion, von dem Rest der Gemeinde ab, als ein mehr konservatives, beharrendes Element, und dies obgleich sie viel herumkamen und in der Kenntnis von den Dingen der Welt ihren Glaubensgenossen sicher nicht nachstanden." 28

Amulett für Wöchnerinnen, aus dem Haus von Jakob Lindauer in Jebenhausen, 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Kindbettbrief, wohl Sulzbach, 18. Jahrhundert,

Druck.

Der Kindbettbrief enthält eine Abwehrformel

gegen die Dämonin Lilit, auf einer Seite für

neugeborene Mädchen, auf der anderen für Knaben.

Während uns das gemeindlich-religiöse Leben der Jebenhäuser Juden zumindest in Umrissen doch einigermaßen deutlich vor Augen steht, wissen wir wenig über die individuelle Frömmigkeit, die häuslich-familiäre Religiosität. Immerhin aber gibt es einzelne Hinweise, aus denen sich vielleicht vorsichtige Schlüsse ziehen lassen. Sie müssen um so vorsichtiger sein, als diese Hinweise zumeist nicht zeitgenössischen Quellen, sondern erst der möglicherweise verklärenden und auch rationalisierenden Familienerinnerung späterer Zeit zu entnehmen sind. Manchmal ist es gerade das aus der Distanz der Erinnerung schon nicht mehr richtig verstandene, das uns näheren Aufschluß gibt. So schreibt Moses Jakob Lindauer über seinen 1795 gestorbenen Urgroßonkel Moses Weil, "welcher in dem Rufe großer Frömmigkeit und Gelehrtheit stand, aber wohl etwas wunderlich war. So heißt es, daß er stets am Vorabend des Sabbat in weißen Gewändern betend in den Feldern einherzugehen pflegte. Auch soll er einst eine Fahrt ins Heilige Land unternommen haben, aber nur bis Stuttgart gekommen sein." 29

Moses Weil praktizierte, was sein Urgroßneffe einhundert Jahre später nicht mehr wußte, mit seinem freitäglichen Gang durch die Felder einen Brauch der Kabbalisten, der sich auf die ständige Erwartung der Ankunft des Messias gründete - und dies ist in der Tat ein ebenso seltener wie wichtiger Hinweis auf kabbalistische Strömungen in den süddeutschen Landgemeinden dieser Zeit. Der in dieser Schilderung ganz ins Anekdotische gewendete Versuch, ins Heilige Land zu reisen, erinnert an die früher auch in den süddeutschen Landgemeinden nicht ganz unbekannte Praxis frommer Juden, im Alter diese letzte, weite Reise zu machen, um dort zu sterben und in heiliger Erde bestattet zu werden.

Auch für einen verbreiteten Glauben an die schützende Kraft von Amuletten und anderen magischen Praktiken zeigt der Familienchronist wenig Verständnis, wenn er auf längst in Vergessenheit geratene Sitten und Gebräuche früherer Generationen verweist:

"Manches davon war freilich Ausfluß von ängstlichem Aberglauben, so das sogenannte Begreisen der neugeborenen Kinder mit einem Messer, 30 wie überhaupt die Furcht vor Dämonen und bösen Geistern am Kindbett sehr verbreitet war und deshalb sogar im Hause einer Wöchnerin die Feueresse auch im härtesten Winter verstopft wurde, um den Unholden nur keinen Einlaß zu gewähren." 31

Tatsächlich hat sich gerade aus dem Haus der Familie Lindauer ein direkter Beleg für den allenthalben häufigen Gebrauch von Amuletten erhalten - ein kunstvoll handgeschriebenes und gemaltes Amulett zum Schutz einer Wöchnerin und ihres Kindes vor der gefürchteten Dämonin Lilit. Amulette waren jedoch keineswegs nur in diesem Zusammenhang üblich. In Michelstadt im Odenwald lebte der weithin berühmte "Baal Schem", 32 der fromme Wundermann Seckel Löb Wormser, der während der gesamten ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts über einen ausgedehnten Brief- und Botenverkehr Verbindungen zu jüdischen Gemeinden im weiten Umkreis unterhielt. Seine Amulette wurden auf Bestellung ausschließlich für den individuellen Gebrauch verfertigt und wirkten nur, wenn der "Baal Schem" seine Gebete über sie gesprochen hatte. Besondere Erfolge sagte man ihm bei der Heilung von Wahnsinnigen nach; auch im Württembergischen wurden seine Kräfte selbstverständlich in Anspruch genommen.

Mesusa (Türsegen) aus dem Wohnhaus der Familie Familie Rothschild in Jebenhausen. Die Mesusa wurde erst im Jahr 1992 aus dem Türrahmen entfernt und ist heute im Jüdischen Museum Göppingen ausgestellt. |

Misrach, Weissenburg (Elsaß), um 1870, Lithographie. Ein Misrach (Osten) markiert die Gebetsrichtung gegen Jerusalem. Neben zahlreichen sich auf Jerusalem beziehenden Inschriften und Darstellungen ist hier auch Psalm 137,5 weitergegeben: "Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll mir die rechte Hand verdorren." Die Misrachim aus der Weissenburger Lithographischen Anstalt Gebrüder Wentzel waren im ganzen süddeutschen Raum verbreitet. |

Das Anwesen der jüdischen Familie Rothschild in Jebenhausen, aus dem die abgebildete Mesusa stammt, ging 1869 in christlichen Besitz über. Die Aufnahme vom Haus entstand um 1900.

Andere Hinweise auf sonst kaum Greifbares verdanken wir abermals der verklärend- rationalistischen Schilderung in Familienerinnerungen. Daß Männer unweigerlich fromm und gelehrt waren und einzig auf dem Pfad der Tugend wandelten, "beweisen" uns schon die immer wiederkehrenden Eulogien der hebräischen Grabinschriften auf dem Jebenhäuser wie auf jedem anderen jüdischen Friedhof. Manchmal finden sich allerdings auch nähere Indizien für solche Qualitäten. Tobias Lindauer, der 1826 verstorbene Großvater unseres Chronisten, "war wie sein Bruder ein sehr frommer Mann und für seinen mildtätigen Sinn bekannt. Schon als junger Mann begann er mit dem Erwerb einer Bibliothek, die später einen recht ansehnlichen Umfang erreichte und deren Werke allwöchentlich von den jungen Männern der Gemeinde zum gemeinsamen Studium gebraucht wurden. Tobias Lindauer hatte als Knabe von 13 oder 14 Jahren einige Zeit in Schopfloch bei einem damals berühmten Rabbiner gelernt und besaß bedeutende Kenntnisse. Er verfügte aber auch über eine beträchtliche Bildung in weltlichen Dingen, und unter seinen Büchern befanden sich neben vielen hebräischen Werken auch die ersten Bände der Grimmschen Sprachlehre, die Serapionskinder, Schillers Räuber und Kotzebues Kleinstädter. 33 Als ganz junger Mann war er bis nach Preußen herumgekommen und hatte Potsdam und Berlin gesehen." 34

Noch deutlicher ist die Zeichnung der religiösen Züge im Bild des Vaters: Mayer Lindauer "wurde wenige Stunden nach dem Ausklang des Versöhnungstages des Jahres 1799 als jüngstes Kind von Tobias und Frommet Lindauer geboren. Er lernte als Knabe bei dem damaligen Rabbiner Levi, welchen ich noch als einen ärmlich gekleideten Greis gekannt habe, und von dem er mir stets mit der größten Liebe und Achtung als von einem vortrefflichen Mann und großen Gelehrten sprach. Viel dankte er auch dem seinerzeitigen Vorsänger Moses Raff, welcher ihn auch in der Kunst des Schächtens unterwies, und seinem Bruder, David Raff. […] Da er Neigung und Verstand zum Lernen zeigte, schickte man ihn bald zu dem Rabbiner in den Unterricht, welchen dieser für die größeren Knaben gab. Der Rabbiner empfahl ihn nach Ichenhausen, wo mehr zu lernen sei, und der Gemeindevorsteher Raff, welcher Gefallen an dem Knaben hatte, bezahlte ihm Kost und Logis. Später erlernte er dann bei Moses Raff Chasonus 35 und Bedikus, 36 bei dem damaligen Gemeindediener Gutmann die Mohelschaft, 37 und da er in der besonderen Stunde seiner Geburt stets eine Bedeutung und Verpflichtung sah, so wurde er Bal-Tekioh. 38 Sein ganzes Leben war streng religiös, und er stand deshalb in seiner Gemeinde in dem höchsten Ansehen. Er hatte eine schöne, volle Stimme, und es war stets ein großer Genuß, wenn er in der Synagoge oder daheim die alten Melodien anstimmte. […] Zeit seines Lebens nutzte er die Stunden der Muße zum Lernen, und seine hebräische Bibliothek umfaßte bei seinem Tode einige 80 Bände." 39

Mayer Lindauer war wohl kein großer Gelehrter, aber ein nach Gelehrsamkeit strebender, frommer Mann, dem die hergebrachten Formen des religiösen Lebens alles andere als überlebte Äußerlichkeiten waren. Wie sein Vater, der einst sogar "Potsdam und Berlin gesehen" hatte, war gewiß auch er kein Provinzler, dessen Horizont am Dorfausgang endete; das ließ schon der Beruf des Viehhändlers kaum zu, der ja viele und oft weite Reisen nötig machte. Viel gesehen - weit mehr als wohl die meisten seiner christlichen Nachbarn - hatte also auch er; doch jenseits der ökonomischen Notwendigkeiten scheinen die Koordinaten einer religiös bestimmten Lebensführung im Kreis der Gemeinde ganz im Vordergrund zu stehen.

Davon, daß Mayer Lindauer neben seinen hebräischen Büchern etwa wie sein gleichfalls frommer Vater auch deutsche Dramen geschätzt oder sich in eine deutsche Grammatik vertieft hätte, ist nicht die Rede. Die Prozesse der kulturellen Annäherung werden uns hier nicht als kontinuierlich von Generation zu Generation fortschreitend vorgestellt. Schon dieser Umstand müßte skeptisch stimmen gegenüber dem Versuch, den tiefgreifenden Wandel im inneren Leben der jüdischen Landgemeinden vom hypothetischen Ausgangspunkt eines statischen, alles umfassenden Traditionalismus aus zu betrachten, von dem sie sich dann im Zeitalter von Emanzipation und Akkulturation linear fortentwickelt hätten. Auch wenn es sich aus der Perspektive der in die Stadt übersiedelten, bürgerlich akkulturierten Nachfahren so ausnehmen mochte, war das Leben im jüdischen Dorf niemals uniform und zudem seit jeher Veränderungen und Umbrüchen unterworfen gewesen, die immer wieder auch von einander widerstreitenden Elementen bestimmt gewesen waren und zu jeweils gegenläufigen Entwicklungen geführt hatten. Und es war nicht erst die Zeit der allmählich fortschreitenden rechtlichen Gleichstellung und einer oft wenig einsichtsvollen staatlichen "Erziehungspolitik" im 19. Jahrhundert, die die jüdische Landbevölkerung aus einer hermetisch abgeschlossenen Binnenkultur herausführte. Die kulturellen Grenzen zur Außenwelt waren trotz aller Distanz niemals völlig undurchlässig gewesen, und bereits im Verlauf des 18. Jahrhunderts scheinen sich die Anzeichen für eine vorsichtige Öffnung, für ein verstärktes teilnehmendes Interesse an den Dingen in der Welt jenseits der eigenen, jüdischen Sphäre zu mehren. So fanden nicht nur jiddische Adaptionen älterer deutscher Erzählstoffe wie der Geschichte vom Eulenspiegel oder der Artussage, die seit dem Spätmittelalter in Umlauf gewesen waren, ihren Weg aufs Land; auch "Zeitungen" mit Nachrichten über politische Ereignisse, Unglücksfälle und dergleichen erreichten die jüdischen Dorfbewohner. Von dieser jiddischen Gebrauchsliteratur haben sich freilich naturgemäß nur ganz geringe Reste erhalten, die keinen Rückschluß auf ihre einstige Verbreitung mehr zulassen. Auch vereinzelte Anzeichen früher systematischer Versuche, sich die deutsche Hochsprache anzueignen und damit den Zugang zum allgemeinen Wissen der Zeit, zu deutscher Bildung und Kultur zu öffnen, sind nur zufällig auf uns gekommen. So fand sich in Freudental das Fragment eines 1752 in Neuwied in hebräischen Lettern gedruckten Journals mit dem Titel "Der kuriöse Antiquarius", das neben allerlei lehrreichen und wunderlichen Geschichten auch Kurzbeschreibungen der deutschen Staaten enthielt, dem jüdischen Leser aber nicht zuletzt zum Erlernen der hochdeutschen Schriftsprache dienen sollte.

border="0">

border="0">

"Der kuriöse Antiquarius" erschien 1752 in Neuwied. Dieses Fragment stammt aus der Genisa der Synagoge Freudental. Die Genisa ist ein "Aufbewahrungsraum" in der Synagoge, in dem unbrauchbar gewordene Gegenstände des religiösen Gebrauchs deponiert werden.

Misrach für die Laubhütte (Sukka). Handschrift aus dem Jahr 1825, Fundstück der Genisa der Synagoge Freudental. Die Tafel (Misrach) zeigte die Gebetsrichtung nach Osten in den Wohnungen an.

Jacob Grimms mehrbändige "Deutsche Grammatik" im Bücherschrank des Tobias Lindauer zeugt freilich von einer sehr viel ernsthafteren Beschäftigung mit dem Gegenstand und erscheint nur vor dem Hintergrund eines gediegenen Sprachunterrichts denkbar. Ein solcher Unterricht war in der Generation dieses 1761 geborenen und in offenbar ärmlichen Verhältnissen aufgewachsenen Mannes wohl nur durch außergewöhnliche Umstände möglich, die wir nicht kennen. Noch bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts beschränkte sich der jüdische Elementarunterricht nur zu oft auf die Vermittlung von hebräischen Lese- und Schreibfähigkeiten, auf das Erlernen der Stammgebete und die Lektüre biblischer und talmudischer Erzählstoffe; vielfach blieb er ganz den Eltern überlassen. In Jebenhausen erteilten allerdings 1818 die jüdischen Lehrer bereits neben dem hebräischen auch deutschen Leseunterricht, wobei "das im Württembergischen bei den Protestanten eingeführte A-B-C-Buch, ein deutscher Psalter, Rochows Kinderfreund" Verwendung fanden. Eine staatliche Aufsicht über das jüdische Unterrichtswesen wurde in Württemberg erst 1825 gesetzlich verankert; die nunmehr staatlich examinierten Lehrer hatten einem einheitlichen Unterrichtsplan zu folgen, der neben jüdischen auch die allgemeinen Unterrichtsfächer verbindlich vorschrieb. Innerhalb weniger Jahre vollzog sich so im Schulunterricht, der den jüdischen Kindern zuteil wurde, ein völliger Wandel zur uneingeschränkten Teilhabe an der allgemeinen Elementarbildung, die ihnen wiederum den Zugang zu den höheren Schulen öffnete.

Als ungleich konfliktträchtiger erwiesen sich massive Eingriffe in das gemeindliche und religiöse Leben, wie sie in Württemberg in den 1830er Jahren im Sinne der staatlichen Anpassungspolitik durch die Israelitische Oberkirchenbehörde vorgenommen wurden. Diese dirigistischen Eingriffe, die den jüdischen Gemeinden einen radikalen Bruch mit dem alten Herkommen abverlangen wollten, ihnen übergangslos den Gebrauch der deutschen Sprache in Liturgie und Predigt aufnötigten, innerhalb kurzer Zeit die Ablösung der meisten Gemeinderabbiner und Vorsänger erzwangen und an ihre Stelle weltlich gebildete und staatlich examinierte Nachfolger treten ließen, mußten die jüdische Landbevölkerung überfordern. Selbst jene Gemeindemitglieder, die auf grundlegende Veränderungen gedrängt hatten, konnten einer derart umstandslosen Abschaffung der hergebrachten, organisch gewachsenen Strukturen und Institutionen vielfach wenig abgewinnen. Wie in Jebenhausen, wo man sich besonders heftig und nahezu einmütig gegen die aufgezwungene Entlassung des Rabbiners Maier Levi und des in der Gemeinde gleichfalls höchst angesehenen, aber ebenso wenig examensfähigen Vorsängers Moses Raff zur Wehr setzte, wurde die aus Stuttgart verhängte Umwälzung vielerorts schmerzlich empfunden.

Doch die allzu willkürlichen Veränderungen der hergebrachten Form des Gottesdienstes konnten sich in den Landgemeinden auf Dauer nicht behaupten; ungeachtet der landesweit geltenden Synagogenordnungen scheint man sich stillschweigend wieder stärker an die "alten" Verhältnisse angenähert zu haben, ohne im Althergebrachten zu verharren. Glaubt man der Schilderung von Alexander Elsässer, dem damaligen Lehrer der jüdischen Gemeinde zu Jebenhausen, so herrschten 1857 in den Gemeinden allenthalben harmonische Zustände, die nichts mehr von der Schärfe früherer Debatten erkennen ließen:

"Wer in eine der nächsten besten Synagogen Württembergs tritt, der sieht bald, daß dort die schon vor geraumer Zeit angebahnte Reform ziemlich stabil geworden und zwar zum Nutzen und Frommen des Volkes, zur Ehre der Religion. Der alte Ritus ist zwar in seinem großen Ganzen unangetastet, blos sind die Piutim 40 mit Ausnahme von Jom Kippur und Rosch ha-Schana entfernt, aber die lärmende ‚Judenschule' findet man hier nicht mehr, die Predigt und meistens auch Choralgesang sind einheimisch. Die Synagoge Württembergs in ihrer jetzigen Gestalt ist die geheiligte Institution, die vom Volke anerkannt und geliebt wird. Sie ist die ehrwürdige Mutter, die man nicht verachtet, ‚weil sie alt ist', sondern in steter Verjüngung zu erhalten weiß. Wir sprechen hier im Gegensatz von jenen Reformlustigen, die alles Geschichtliche aus der Synagoge gebannt wissen möchten, allem Positiven feindlich entgegen treten; aber auch im Gegensatze derjenigen Zeloten, denen es durchaus nicht um Ordnung und Weihe im Gotteshause zu thun ist, sobald nur kein Jota vom alten Ritus abgeändert wird." 41

Auch in Jebenhausen schienen die Kämpfe früherer Jahre vergessen, die man hier etwa um die Frage der althergebrachten beweglichen Betpulte in der Synagoge geführt hatte. Es war wohl nicht zuletzt ein durch die allgemeinen Lebensverhältnisse bedingter, mehr oder weniger verbürgerlichter Zeitgeschmack, der nun auch die Umgestaltung des Gotteshauses in weitgehender Eintracht ermöglichte. Nach der 1862 abgeschlossenen Renovierung urteilte der Vorstand der Gemeinde, die unabdingbare Notwendigkeit dieser kostenträchtigen Maßnahme darlegend, daß die Jebenhäuser Synagoge in ihrem bisherigen Zustand "weder der Würde eines Gotteshauses entsprach, noch die Abhaltung eines geordneten, feierlichen Gottesdienstes ermöglichte […]. Die beweglichen Männer-Stühle, durch welche so oft Störung u. Geräusch verursacht wurde, mußten beseitigt u. dafür Subsellien 42 mit Plätzen für einen Gesangchor hergestellt werden. In der Frauen-Gallerie waren die Sitze terassenförmig zu erhöhen, damit Alle mit Aug und Ohr sich an den gottesdienstlichen Handlungen betheiligen könnten. […] Für die äußerst unscheinbare, geschmacklose u. darum unpassende heilige Lade mußte eine neue, welche der Würde des heiligen Gegenstandes, den sie berget, wirklich entsprach, hergestellt werden. Eine Kanzel, ein Altar, ein musikalisches Instrument zur Unterstützung beim Vortrage der Gesänge, an welchen Gegenständen es bisher gänzlich fehlte, so wie neue Leuchter für die veralteten u. unbrauchbar gewordenen waren anzuschaffen." 43

Auf Grund der starken Abwanderung löste sich die Israelitische Gemeinde Jebenhausen 1899 auf und schloß sich der Tochtergemeinde Göppingen an. Samuel Rosenthal, der 32 Jahre als Vorsteher der Muttergemeinde Jebenhausen amtiert hatte, wurde für sein Wirken nachträglich geehrt und erhielt in einer am 10. Juni 1901 abgehaltenen Festsitzung diesen silbernen Pokal überreicht. Im Begleitschreiben der Israelitischen Oberkirchenbehörde hieß es dazu: "Wir vermögen es Ew. Wohlgeboren nachzufühlen, welch schmerzliches Empfinden es für Sie sein muß, Zeuge der nunmehr erfolgten Auflösung eines Gemeindewesens zu sein, das einst zu den blühendsten der israelitischen Landeskirche gezählt hat und das Gotteshaus in Schutt und Trümmer fallen zu sehen, das die Andachtsstätte Ihrer Eltern war."

So erinnerte die Synagoge in ihrem Innern nun deutlich an das Stuttgarter Vorbild - insbesondere war die Heilige Lade eine direkte Kopie in verkleinertem Maßstab. Selbst die Einführung des Harmoniums erschien längst nicht mehr als Ausdruck eines grundstürzenden Reformwillens, sondern nur noch als zeitgemäß. Allerdings konnten auch die Jebenhäuser Gemeindevorsteher nicht verkennen, daß sich der allmähliche Niedergang der Landgemeinden in Süddeutschland zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich abzeichnete - und kaum eine Gemeinde wurde von dieser allgemeinen Entwicklung so rasch und stark betroffen wie gerade jene zu Jebenhausen. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts machte sich neben dem Aderlaß der Auswanderung nach Amerika die zurückgehende Kinderzahl in den jüdischen Familien und die nun einsetzende Abwanderung in die Städte bemerkbar. Auch dies war eine allgemeinere Erscheinung, die sich hier jedoch besonders stark auswirkte und schließlich zum völligen Zusammenbruch führen sollte. Sowohl in Württemberg als auch in Bayern hatten sich zahlreiche mittlere und größere Städte - wie Göppingen - bis zur Märzrevolution von 1848/49 der Ansiedlung von Juden verweigert. Nun, da sie ihnen offen standen, erfolgte ein starker Zuzug und eine entsprechend rasche Abnahme der jüdischen Bevölkerung in benachbarten Landorten. Alexander Elsässer stellte schon 1856 fest:

"Die Bevölkerung der Israeliten Württembergs beträgt nach der neuesten Zählung 12 559 Seelen. Die Auswanderung nach Amerika darf auf 20% angeschlagen werden. Manche Gemeinden sind durch sie dezimiert, ja fast ganz der jugendlichen Bevölkerung beraubt worden. Jebenhausen, das sonst über 100 Familien zählte, ist auf etliche und 60, Aldingen von 25 auf 8 heruntergesunken. Doch trägt die Auswanderung zur Hebung des Wohlstandes bei, denn die Ausgewanderten senden den Daheimgebliebenen schöne Summen. […] Seit dem Jahre 1848 und dem unbeschränkten Übersiedlungsgesetze ist die jüdische Einwohnerschaft hierzulande gleichsam in Fluß geraten. Sie lagert sich von den Dörfern in die größeren Städte ab." 44

So fiel in Jebenhausen die Zahl der jüdischen Einwohner zwischen 1854 und 1866 von 534 auf 136. Die Abwanderung, die ja in der Regel die in jeder Hinsicht mobileren Elemente erfaßte, die weiter schrumpfende Seelenzahl und die damit verbundene Einbuße an finanziellen Mitteln ließen schließlich vielerorts nur noch eine notdürftige Unterhaltung jüdischen gemeindlichen Lebens zu oder machten sie bereits unmöglich. Berthold Auerbach, der Autor der "Schwarzwälder Dorfgeschichten", klagte: "Gestorben! Ausgewandert! hört man hier ständig, wenn man nach dem und jenem fragt. Zu der Amerikasucht ist nun die Freizügigkeit auf dem Lande gekommen, und es ist wie in einer Gesellschaft: wenn Einer zum Fortgehen aufsteht, stehen die anderen auch auf und haben keine Ruhe mehr. Drüben in Schwandorf steht die Synagoge verödet und der jüdische Kirchhof verlassen, es sind keine Juden mehr da. Ich sehe es kommen, vielleicht schon in einem Jahrzehnt, daß es auch in Nordstetten so ist." 45

Wie in anderen Landgemeinden, die eine ähnliche Entwicklung durchliefen,

war diese Zeit des Niedergangs auch in Jebenhausen die Phase, für die das Erstarren

in der überkommenen Form vielleicht am ehesten als ein charakteristisches Merkmal

gelten kann; denn nun konnte es allenfalls noch um das Bewahren des Vorhandenen

gehen, das dennoch immer weiter zu entschwinden drohte. Das jüdische

Dorf starb. Die ihm den Rücken gekehrt hatten, kamen manchmal noch zurück wie

der Esslinger Viehhändler Max Lindauer, der nach einem solchen Besuch - vielleicht

um 1890 - schrieb:

"Von den Freunden der Jugendzeit sind längst die meisten aus der Heimat ausgewandert,

Raff und Gutmann früh gestorben. Das Dorf ist nicht mehr der Ort, den

ich gekannt habe. Die Menschen in den vertrauten Gassen sind Fremde. Dort, wo

einst Freunde und Verwandte aus den Fenstern schauten, sehe ich nur unbekannte,

unbeteiligte Gesichter. Die eine oder andere Familie wohnt noch hier, der Rest einer

großen und stolzen Gemeinde. Hier und dort ist an einem Türpfosten noch der

Abdruck des Haussegens geblieben, und die meisten Häuser tragen auf dem Dach

als ein Wahrzeichen ihrer Erbauer und früheren Bewohner noch die Sigges. 46 Doch

wenn der Herbst kommt bleibt sie kahl und leer. Im Winter glitzt der Schnee nicht

mehr im Schein unzähliger Lichter in allen Fenstern. 47 Im Frühling laufen keine Kinder

mehr mit lärmenden Rätschen durch die Gasse. 48 Die Chometzfeuer 49 sind auf

ewig erloschen. Und doch ist es uns noch stets ein lieber Ort, denn unsere Eltern

ruhen hier, und um sie sind unsere Erinnerungen." 50

Tatsächlich überdauerte von den Einrichtungen dieser einst blühenden jüdischen Landgemeinde nur der Friedhof das 19. Jahrhundert. An dessen Ende war Jebenhausen zu einem von Bauern, Handwerkern und Industriearbeitern bewohnten Ort geworden, die jüdische Einwohnerschaft vollends auf einen kümmerlichen Rest von neun Personen geschrumpft. Am 31. Dezember 1899 wurde in der Synagoge ein Abschiedsgottesdienst gehalten; dann verschloß der letzte Vorsteher der Gemeinde, David Rohrbacher, letztmalig ihre Eingangstür. 123 Jahre nach ihrer Gründung war damit die "Kehillat Jebenhausen" erloschen. Schon damals ließ sich erkennen, daß das süddeutsche Landjudentum insgesamt dem Untergang geweiht war. Gewiß gab es hier und da noch vergleichsweise starke Gemeinden, in denen das Erbe des süddeutschen Landjudentums fortlebte. So konnte Bruno Stern noch in der Weimarer Zeit in seiner Heimatgemeinde Niederstetten eine nach wie vor lebendige ländliche jüdische Tradition dokumentieren - freilich tat er dies schon mit dem Abschied nehmenden Blick des Ethnographen. Bald darauf war diese Lebenswelt versunken und schließlich in ihren letzten Resten ausgelöscht.

Die Geschichte des ländlichen Judentums in Deutschland ist erst in den letzten Jahren zum Gegenstand intensiverer Forschung geworden, und einschlägige wissenschaftliche Publikationen sind noch nicht allzu zahlreich. Frühe Pionierarbeiten zeichnen sich überwiegend durch eine noch aus dem eigenen Erleben schöpfende Vertrautheit der Autoren mit der von ihnen beschriebenen Welt aus. Hierher gehören etwa die Skizzen von Jacob Picard, Childhood in the Village, in: Leo Baeck Institute Year Book, 4. Jahrgang (1959), S. 273-293, und Werner J. Cahnmann, Village and Small-Town Jews in Germany. A Typological Study, in: Leo Baeck Institute Year Book, 19. Jahrgang (1974), S. 107-130. Die hier gegebenen Schilderungen beziehen sich in erster Linie auf das frühe 20. Jahrhundert.

Der erste wissenschaftliche Sammelband, der nicht nur die Verhältnisse in einer bestimmten Region ins Auge faßt, ist: Jüdisches Leben auf dem Lande. Studien zur deutsch-jüdischen Geschichte, hrsg. von Monika Richarz und Reinhard Rürup, Tübingen 1997. Ausdrücklich auf die Zeit vor 1800 (und damit auf eine im Allgemeinen besonders stark vernachlässigte Epoche) konzentriert sich der Sammelband Landjudentum im deutschen Südwesten während der Frühen Neuzeit, hrsg. von Rolf Kießling und Sabine Ullmann, Berlin 1999. Beiträge von recht unterschiedlichem Charakter bietet der Tagungsband Landjudentum im Süddeutschen und Bodenseeraum, Dornbirn 1992.

Für Württemberg liegt schon seit langem eine kluge und in ihrer Art bis heute unübertroffene, gleichermaßen historisch-soziologisch wie volkskundlich ausgerichtete Pionierarbeit vor, die nicht nur der Geschichte der jüdischen Dorfbevölkerung und ihres Nebeneinander-Lebens mit den christlichen Nachbarn, sondern auch dem späteren Leben mit dieser Vergangenheit nachspürt: Utz Jeggle, Judendörfer in Württemberg, Tübingen 1969. Eine erweiterte Neuauflage dieses Buchs gab 1999 die Tübinger Vereinigung für Volkskunde e.V. heraus.

Einen handbuchartigen Überblick über die jüdischen Gemeinden im deutschen Südwesten bietet inzwischen die materialreiche Dokumentation von Joachim Hahn: Erinnerungen und Zeugnisse jüdischer Geschichte in Baden-Württemberg, Stuttgart 1988. Auch die zahlreichen jüngeren, nur zum Teil wissenschaftlich orientierten lokal- und regionalhistorischen Arbeiten bieten vielfach reiches Material, so etwa Gerhard Taddey, Kein kleines Jerusalem. Geschichte der Juden im Landkreis Schwäbisch- Hall, Sigmaringen 1992. Für die Region Franken mit ihrer weit zurückreichenden Tradition jüdischer Landgemeinden liegen inzwischen mehrere wichtige Darstellungen und Dokumentationen vor, so z. B. Thomas Michel, Die Juden in Gaukönigshofen/ Unterfranken (1550-1942), Wiesbaden 1988; Jüdische Landgemeinden in Oberfranken 1800-1942. Ein historisch-topographisches Handbuch, hrsg. von Klaus Guth und Eva Groiss-Lau, Bamberg 1988; Eva Groiss-Lau, Jüdisches Kulturgut auf dem Lande. Synagogen, Realien und Tauchbäder in Oberfranken, München 1995. All diesen Arbeiten ist jedoch gemeinsam, daß sie weniger das innerjüdische religiöse und kulturelle Leben erfassen als jene Aspekte und Äußerungen jüdischen Lebens, die der Außenwelt wahrnehmbar waren. Besonders deutlich zeigt sich an der Arbeit von Christoph Daxelmüller, Jüdische Kultur in Franken, Würzburg 1988, daß sich ein Zugang zur Kultur der jüdischen Landgemeinden mit dem gewöhnlichen Instrumentarium des deutschen Volkskundlers kaum finden läßt. Wichtige Einblicke in diese Kultur verdanken wir dagegen Falk Wiesemann und anderen, die ihre letzten fragmentarischen Überreste auf Dachböden und in Gewölbezwickeln von früher als Synagogen genutzten Gebäuden in Franken und Schwaben bargen. Diese ebenso anrührenden wie wissenschaftlich bedeutenden Funde sind dokumentiert in dem Ausstellungskatalog Genisa. Verborgenes Erbe der deutschen Landjuden, Wien 1992.

Anders als die meisten neueren Untersuchungen zeichnen sich die wenigen älteren Arbeiten zur Geschichte einzelner jüdischer Gemeinden, die häufig aus der Feder des jeweiligen Ortsrabbiners stammen, gerade im Hinblick auf die innergemeindlichen Verhältnisse durch eine dichte Darstellung aus, die zudem in großem Umfang auf inzwischen verlorenes Quellenmaterial zurückgreifen kann. Das Werk des Göppinger Rabbiners Aron Tänzer, Die Geschichte der Juden in Jebenhausen und Göppingen, Berlin/Stuttgart/Leipzig 1927, ist ein hervorragendes Beispiel für dieses Genre. Es richtete sich an eine jüdische Leserschaft, deren Vertrautheit mit der jüdischen Tradition vorausgesetzt werden konnte; hebräische und jiddische Zitate blieben ohne Übersetzung, und diesem Leserkreis geläufige Begriffe und Sachverhalte ohne Erläuterung. Ein reich illustrierter, durch Beiträge von Karl-Heinz Rueß erweiterter Nachdruck dieser Arbeit erschien 1988 in Weißenhorn. Tänzers akribische, überaus materialreiche Studie bietet nach wie vor eine unverzichtbare Grundlage jeder Beschäftigung mit der Geschichte der Jebenhäuser Gemeinde. Die Inschriften der Grabsteine als wichtige familien-, kultur- und sozialgeschichtliche Zeugnisse dokumentiert der Band von Naftali Bar-Giora Bamberger: Memor-Buch. Die jüdischen Friedhöfe Jebenhausen und Göppingen, Göppingen 1990. Einzelne der hier angesprochenen Aspekte behandeln neben den bereits genannten Werken u. a. folgende Studien: