Am

10. April 1933 wird der 1. Mai zum "Feiertag der nationalen Arbeit"

erklärt.

Am

10. April 1933 wird der 1. Mai zum "Feiertag der nationalen Arbeit"

erklärt.Im Sommer 2000 initiierte Marcus Zecha als Kulturredakteur der Neuen Württembergischen Zeitung - Göppinger Kreisnachrichten eine viel beachtete Artikelserie "Mutige Christen im NS-Staat". Mit den meist von ihm selbst verfassten Beiträgen erinnerte er an die Zeit des Kirchenkampfes im "Dritten Reich". Dabei schilderte er den Lebensweg von engagierten Christen - von einfachen Gemeindemitgliedern wie von Pfarrern - aus Göppingen und der umliegenden Region, welche das Unrecht der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft erkannten, dieses beim Namen nannten und dabei ein großes persönliches Risiko auf sich nahmen. Die porträtierten Frauen und Männer waren in ihrem Handeln von fester Glaubenstreue und Charakterstärke geleitet, gelebte Nächstenliebe ließ sie Verfolgten und Gepeinigten - oftmals waren dies Juden - beistehen.

Es ist erfreulich, dass unter Mitarbeit von Prof. Dr. Jörg Thierfelder und Dr. Joachim Scherrieble weitere Lebensbilder mutiger Christen niedergeschrieben wurden, um diese zusammen mit den Beiträgen der Artikelserie in der Schriftenreihe des Jüdischen Museums Göppingen zu veröffentlichen und diese - anders als es der Tageszeitung möglich ist - über den Tag hinaus einer interessierten Leserschaft zugänglich zu machen.

Unser Dank gilt Marcus Zecha für das Aufgreifen dieses Themas sowie allen Autoren für das Verfassen der Beiträge. Zu danken haben wir aber auch dem Referat Gedenkstättenarbeit der Landeszentrale für politische Bildung, das die Drucklegung der Aufsätze mit einem Zuschuss förderte.

Reinhard Frank

Oberbürgermeister

Am

10. April 1933 wird der 1. Mai zum "Feiertag der nationalen Arbeit"

erklärt.

Am

10. April 1933 wird der 1. Mai zum "Feiertag der nationalen Arbeit"

erklärt.

Das "Unternehmen 1. Mai" hat vor allem eines zum Ziel: die Erweiterung der Macht der NSDAP. Die Feierlichkeiten werden generalstabsmäßig geplant: Von den Transparenten bis zur Beflaggung der Häuser hat die Gauleitung alles minutiös angeordnet. Auch in Göppingen wird nichts dem Zufall überlassen. Für das "Manifest des Führers" wird eigens die Erlaubnis eingeholt, die Lautsprecher "mit größter Lautstärke an den offenen Fenstern" aufzustellen. Als besondere Attraktion ist ein Feuerwerk vorgesehen, in Presse und Hörfunk wird auf das Ereignis eingestimmt. Die NS-Maschinerie ist gut geölt, alles funktioniert reibungslos.

Einer derjenigen, die sich nicht in das Räderwerk nationalsozialistischer Propaganda fügen, ist Eugen Jäckh, seit 1926 Pfarrer an der Oberhofenkirche. 1877 in Stuttgart geboren, war er von Jugend an mit dem Theologen und Landtagsabgeordneten Christoph Blumhardt eng verbunden. Blumhardt hatte den jungen Theologen als geistlichen Mitarbeiter zu sich ins Kurhaus Bad Boll gerufen. Für Jäckh, so der Historiker Konrad Plieninger, begann nun "eine Zeit eindringlicher Beschäftigung mit dem theologischen Denken von Vater und Sohn Blumhardt, dem er mehrere Bücher widmete". Im Vorbild Blumhardts, der 1899 der arbeiterfeindlichen Politik der Regierung "im Namen Christi" entgegengetreten war, sieht Plieninger eine Erklärung für den "einsamen geistlichen Widerstand" Eugen Jäckhs.

Viel Unterstützung seitens der Kirchenleitung durfte Jäckh dabei nicht erwarten. Diese zeigte schon früh eine bedenkliche Nähe zum NS-Staat. In einem Erlass des Oberkirchenrates zum neuen Feiertag wurden die Gemeinden angewiesen, die Hakenkreuzfahne an den kirchlichen Gebäuden anzubringen.

Schon am 28. März 1933 schreibt Jäckh: "Es will mir unerträglich scheinen, das Hakenkreuz an Kirchen zu sehen."

Doch

nur einen Monat später wird er von der Nachricht überrascht, dass

zwei großformatige Porträts von Hindenburg und Hitler an den Türmen

seiner Kirche befestigt werden sollen, um sie in der Festnacht von vier Scheinwerfern

anstrahlen zu lassen. Noch am gleichen Tag lehnt der Kirchengemeinderat unter

Jäckhs Vorsitz das Vorhaben ab. Es kommt zur Konfrontation zwischen Kirche

und Partei. NSLeute unter Führung von Propagandaleiter Kindler dringen

in die Oberhofenkirche ein. Dem standhaften Mesmer wird Schutzhaft angedroht.

Pfarrer Jäckh bleibt nichts weiter zu tun, als brieflich beim Kreisgruppenleiter

Baptist gegen das Vorgehen zu protestieren: "Ich weiche der Gewalt",

schreibt Jäckh, "gebe aber heute einen genauen Bericht über die

Vorgänge an meine vorgesetzte Behörde."

Doch

nur einen Monat später wird er von der Nachricht überrascht, dass

zwei großformatige Porträts von Hindenburg und Hitler an den Türmen

seiner Kirche befestigt werden sollen, um sie in der Festnacht von vier Scheinwerfern

anstrahlen zu lassen. Noch am gleichen Tag lehnt der Kirchengemeinderat unter

Jäckhs Vorsitz das Vorhaben ab. Es kommt zur Konfrontation zwischen Kirche

und Partei. NSLeute unter Führung von Propagandaleiter Kindler dringen

in die Oberhofenkirche ein. Dem standhaften Mesmer wird Schutzhaft angedroht.

Pfarrer Jäckh bleibt nichts weiter zu tun, als brieflich beim Kreisgruppenleiter

Baptist gegen das Vorgehen zu protestieren: "Ich weiche der Gewalt",

schreibt Jäckh, "gebe aber heute einen genauen Bericht über die

Vorgänge an meine vorgesetzte Behörde."

Erst am 15. Mai des Jahres bezieht der Oberkirchenrat Stellung zu den Vorgängen. Darin wertet er das Vorgehen der Partei als "Mißbrauch" des Gotteshauses und bedauert Formfehler wie die zu späte Ankündigung des Vorhabens, stimmt dem Ansinnen aber grundsätzlich zu. Zuvor schon hatte Dekan Stahl in einem Brief an Kommisar Baptist versucht, die Wogen zu glätten, indem er "die freudige Anerkennung des erhebenden und in glänzender Ordnung geschehenen Verlaufes der gesamten Feier" hervorhob. Das Verhalten Jäckhs, der mit offenem Visier gegen die Nähe von Kirche und Führerkult kämpfte, wird als peinlicher Zwischenfall behandelt, der den Frieden zwischen Protestanten und Partei bedroht. Der Konflikt war jedoch ein erstes Warnsignal: Schon bald sollte die Kirche an der Wegscheide und vor der Frage stehen, ob sich christliche Botschaft mit rassistischer Nazi-Ideologie verträgt.

Eugen Jäckh kam noch einige Male mit der Partei in Konflikt. 1936 griff die NSZeitschrift "Flammenzeichen" den Geistlichen wegen "seine(r) Attacken gegen di nationalsozialistischen Anschauungen über Blut und Rasse" an. Und in seiner Abschiedspredigt in der Oberhofenkirche am 15. Mai 1938 beklagte er freimütig die Not der Kirche, die wegen ihres Glaubens an die "Sache Christi" mehr und mehr von Gefängnis und KZ bedroht sei.

14 Stunden dauerten die Göppinger Feierlichkeiten zum 1. Mai. Die aus Berlin übertragene Hitler-Rede, das Feuerwerk, die angestrahlten Bilder an der Oberhofenkirche, die Hitler und Hindenburg als politische Lichtgestalten erscheinen ließen - all dies verfehlte seine Wirkung nicht. Am Erfolg der Feier war auch der Gewerkschaftsbund beteiligt. Aus Angst vor Zerschlagung hatten sich deren Funktionäre im Vorfeld des Festes einbinden lassen und eine Politik der Abgrenzung von der SPD betrieben. Nur einen Tag später, am 2. Mai 1933, holten die Nazis zum vernichtenden Schlag gegen die freien Gewerkschaften aus. Das "Unternehmen 1. Mai" hatte seine Funktion erfüllt, die Partei und ihr Führer waren der absoluten Macht wieder ein Stück näher gekommen.

Literatur:

Konrad Plieninger: Dekoration und Gewalt. Der 1./2. Mai 1933 im Spannungsfeld von Partei, Kirche und Gewerkschaften. In: Göppingen unterm Hakenkreuz. Göppingen 1994 (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Göppingen, Band 32).

Sommer 1938: Inmitten des Kirchenkampfes übernimmt Theodor Dipper (1903-1969) die Pfarrei Reichenbach an der Fils. Für die Gemeinde bedeutet der neue Pfarrer eine Umstellung: Im Gegensatz zum leutseligen Vorgänger wirkt der intellektuelle Dipper seltsam streng, sein Handeln oft rätselhaft. Dipper ist Leiter der Württembergischen Bekenntnisgemeinschaft, des Kampfbundes und des Landesbruderrates sowie Vertreter desselben im Reichsbruderrat, dessen Vorsitz er nach Martin Niemöllers Verhaftung übernahm. Wie kommt es also, dass eine der wichtigsten Persönlichkeiten der evangelischen Kirche Württembergs als Dorfpfarrer im Filstal landet?

Theodor Dipper stammt aus einer Pfarrersfamilie. Schon früh leitete er den 1927 gegründeten "Freudenstädter Kreis", dem auch Hermann Gölz und Otto Mörike angehörten. Die vorwiegend jüngeren Theologen aus der Schule Karl Barths hatten die Vision einer Erneuerung der Kirche von innen. Schnell wurde Dipper zu einem der führenden Köpfe der neuen Bekenntnisgemeinschaft. Weggefährten attestierten Dipper analytisches Denkvermögen, verbunden mit praktischer Weitsicht, und durch seine Arbeit im Gemeindedienst war er für die Gemeinschaft von immenser Bedeutung. Der Gemeindedienst war die einzige Organisation in Württemberg, die - über die Pfarrer jeder Gemeinde - legal Informationen sammeln, im Cannstatter Büro bündeln und von dort aus gezielt verbreiten konnte. Eine Art kirchlicher Nachrichtendienst entstand, dessen Fäden bei Dipper zusammenliefen. Dieser nutzte sein Wissen, um aktiv gegen das System und dessen Propaganda zu arbeiten. Schon bald sollte er deshalb ins Fadenkreuz der Gestapo geraten.

In Vorbereitung der Wahlen zur Generalsynode im Frühjahr 1937 richtete Dipper einen "Wahldienst" ein, der durch Rundschreiben die Gemeinden über die weltanschauliche Situation im Reich informierte - etwa über die kircheninternen Gegner, die Deutschen Christen, die den "Aufgang eines neuen Jahrtausends der deutschen Geschichte und der Kirchengeschichte" durch Hitler predigten. Im Sommer 1937 hielt Dipper Vorträge, in denen er sich unter anderem kritisch mit Rosenbergs Buch gegen die evangelische Kirche, "Protestantische Rompilger", auseinandersetzte. Prompt wurde er angezeigt und verhört. Am 16. Dezember 1937 verhängte die Gestapo ein Redeverbot über den Pfarrer - ohne Angabe von Gründen. Dipper verteidigte sich: "Sie haben mit Ihrer Verfügung die Verkündigung des Wortes Gottes verboten. Diese Verkündigung aber ist mir als Prediger des Wortes Gottes befohlen."

Der

Oberkirchenrat wollte das Redeverbot zunächst nicht hinnehmen. Doch der

Widerstand dauerte nicht lange an, und schon bald übertrug man Dipper das

Reichenbacher Pfarramt. Die Gestapo hatte ihr Ziel im wesentlichen erreicht:

Das Redeverbot wurde nicht aufgehoben, predigen durfte Dipper nur noch in seinem

unfreiwilligen Exil. Auf Weisung des Oberkirchenrates wurde das Büro der

Bekenntnisgemeinschaft in Dippers Privatwohnung verlegt. So wurde Reichenbach

im Verborgenen zum Verwaltungssitz der Bekenntnisgemeinschaft und damit zum

administrativen Zentrum der Bekennenden Kirche in Württemberg.

Der

Oberkirchenrat wollte das Redeverbot zunächst nicht hinnehmen. Doch der

Widerstand dauerte nicht lange an, und schon bald übertrug man Dipper das

Reichenbacher Pfarramt. Die Gestapo hatte ihr Ziel im wesentlichen erreicht:

Das Redeverbot wurde nicht aufgehoben, predigen durfte Dipper nur noch in seinem

unfreiwilligen Exil. Auf Weisung des Oberkirchenrates wurde das Büro der

Bekenntnisgemeinschaft in Dippers Privatwohnung verlegt. So wurde Reichenbach

im Verborgenen zum Verwaltungssitz der Bekenntnisgemeinschaft und damit zum

administrativen Zentrum der Bekennenden Kirche in Württemberg.

Da auf dem Reichenbacher Postamt zuverlässige Mitarbeiterinnen der NSDAP saßen, organisierte Dipper mit Motorradstafetten und der Hilfe Reichenbacher Frauen einen aufwendigen Kurierdienst. So verfügte er weiter über ausgezeichnete Informationen aus allen Bereichen, auch zur so genannten Euthanasie. Trotz Redeverbots mischte sich der Dorfpfarrer von Reichenbach aus vehement in Kirchenfragen ein und stand in Kontakt mit den wichtigsten Akteuren der Evangelischen Landeskirchen.

Noch auf andere Weise nutzte Dipper sein mühsam aufgebautes Informationsnetz: Als die Nationalsozialisten mit der Internierung von Juden begannen, unterstützte der Bruderring, dem auch Dipper angehörte, Flüchtige aus dem ganzen Reich. Mindestens 13 Juden wurden vom Bruderring nachweislich durch Württemberg geschleust, schreibt Joachim Scherrieble in seinem Band "Reichenbach unterm Hakenkreuz". Die meisten von ihnen waren zeitweise in Reichenbach untergebracht, darunter auch Max Krakauer, der Pfarrer Dipper später in dem Buch "Lichter im Dunkel" ein Denkmal setzen sollte.

In große Bedrängnis brachten Dipper jedoch nicht diese gefährlichen Hilfsaktionen, sondern eine Hausdurchsuchung. Am 10. April 1938 war im ganzen Deutschen Reich über den Anschluss Österreichs abgestimmt worden. Im Gegensatz zum Oberkirchenrat, der an der "Freude des ganzen deutschen Volkes über die Heimkehr Österreichs ins Deutsche Reich aus vollem Herzen Anteil" nahm, verweigerten Dipper und dessen Freund, der Kirchheimer Pfarrer Otto Mörike, die Zustimmung. Nach einem nächtlichen Überfall auf Mörike, schlimmen Misshandlungen und dessen Verhaftung distanzierte sich Landesbischof Wurm von ihm. Dipper hingegen verschickte umgehend eine Mitteilung und später einen längeren Bericht an alle Pfarrer. Dieser fiel der Gestapo in die Hände. Es kam zu Verhören, schließlich zur Verhaftung Dippers. Erst auf den energischen Einsatz des Oberkirchenrats hin wurde er nach acht Tagen wieder entlassen. Wenige Monate später fiel der Gestapo bei einer Hausdurchsuchung erneut belastendes Material gegen Dipper in die Hände. Dipper wurde wieder verhaftet und am 3. Januar 1939 ins Schutzhaftlager Welzheim gebracht. Viele Gemeindemitglieder distanzierten sich in dieser Zeit von Dipper und seiner Frau, die schon zuvor wegen Depressionen in klinischer Behandlung war; andere, darunter auch der Kirchengemeinderat, hielten gerade jetzt zu den Dippers. Landesbischof Wurm wandte sich an den Reichsführer SS Heinrich Himmler, der sich für Dippers Freilassung verwandte.

Am

20. Januar 1939 wurde Dipper aus der Haft entlassen. Der 36-Jährige wurde

als Geschäftsführer der Bekenntnisgemeinschaft abgelöst, das

Büro der Bekenntnisgemeinschaft jedoch verblieb bis zum Kriegsende in Reichenbach.

Dipper selbst blieb der Vertreter Württembergs bei der Konferenz der Landesbruderräte

und nahm an den Zusammenkünften von Bekenntnisgemeinschaft und Reichsbruderrat

teil. Sein Name allerdings erschien fortan nicht auf den Programmen, seine Berichte

wurden als "Diskussionsbeiträge" vorgetragen.

Am

20. Januar 1939 wurde Dipper aus der Haft entlassen. Der 36-Jährige wurde

als Geschäftsführer der Bekenntnisgemeinschaft abgelöst, das

Büro der Bekenntnisgemeinschaft jedoch verblieb bis zum Kriegsende in Reichenbach.

Dipper selbst blieb der Vertreter Württembergs bei der Konferenz der Landesbruderräte

und nahm an den Zusammenkünften von Bekenntnisgemeinschaft und Reichsbruderrat

teil. Sein Name allerdings erschien fortan nicht auf den Programmen, seine Berichte

wurden als "Diskussionsbeiträge" vorgetragen.

Nach dem Krieg verließ Theodor Dipper Reichenbach und nahm in der Folge verschiedene Stellen, unter anderem das Amt des ersten Pfarrers in Ludwigsburg, an, bevor er nach Italien zog. Dort starb Dipper am 20. August 1969.

Literatur:

Joachim Scherrieble: Reichenbach an der Fils unterm Hakenkreuz. Stuttgart-Tübingen 1994.

"Alois Ziesel ist in den Erinnerungen der befragten Zeugen als markante Persönlichkeit lebendig geblieben", schreibt der Historiker Konrad Plieninger in einem Beitrag anlässlich der 750-Jahr-Feier Rechberghausens - und fährt fort mit dem Urteil eines Zeitgenossen über den katholischen Pfarrer: "Ein ganz schwieriger Mann. Heute täten sie ihn wegen seiner moralischen Strenge steinigen." Fraglos war Alois Ziesel (1891-1971) für heutige Verhältnisse sehr konservativ, manchmal auch verschroben, wenn er etwa mit breitem schwäbischem Dialekt unerbittlich gegen die in seinen Augen unsittliche Reklame für das Rechberghäuser Freibad zu Felde zog.

Nein, ein politisch korrekter Vorzeige-Widerständler, ein schwäbischer Bonhoeffer war Alois Ziesel nicht. Doch mit seinem lauteren Charakter, seiner Frömmigkeit und, so Plieninger, seiner "völlig unangepassten Kompromisslosigkeit gegenüber dem ,Zeitgeist’ der 30er Jahre" konnte sich der gebürtige Leutkircher dem totalitären Anspruch des NS-Staates entziehen und dem ideologischen Missbrauch mutig einen gefestigten Glauben entgegenstellen. Bis zu seiner Verabschiedung im Dezember 1943 war Ziesel, wie Plieninger schreibt, "die Seele kirchlicher Opposition" in der Gemeinde, einer, der das Credo der Nazis, "Ein Volk, ein Reich, ein Führer", gelassen mit dem Satz: "Die Reiche kommen und vergehen, nur ein Reich bleibt bestehen: das Reich Christi!" konterte.

Ein bedrohliches Vorzeichen des beginnenden Kirchenkampfes stellte das 1933 angeordnete Verbot des katholischen Jungmännervereins dar, das allerdings durch das im selben Jahr unterzeichnete Reichskonkordat zwischen Nazi-Deutschland und dem Heiligen Stuhl wieder aufgehoben wurde. Die Euphorie über das Konkordat verflog bei Ziesel rasch, denn schon bald kündigten sich für den Geistlichen eine Reihe gefährlicher Konfrontationen mit der Partei an, die dessen Amtstätigkeit fast ununterbrochen begleiten sollten.

Das begann mit einem Anruf von Kreisleiter Baptist, der Ziesel die Nichterwiderung des Hitler-Grußes in der Schule vorwarf, und setzte sich fort mit dem am 14. Juli 1933 erlassenen Gesetz "zur Verhütung erbkranken Nachwuchses", das auch die zwangsweise verfügte Sterilisation vorsah. Ziesel wies auf die Unvereinbarkeit des Gesetzes mit der katholischen Morallehre hin, derzufolge niemand das Recht hat, die Unversehrtheit eines schuldlosen Menschen anzutasten. Er riskierte damit den Vorwurf, zum Ungehorsam gegen geltendes Recht aufzurufen.

Unter

50 politisch anstößigen Pfarrern der Diözese genannt, hatte

Pfarrer Ziesel ab 1936 zwei Kraftproben mit der Partei zu bestehen. Im Juni

1936 wurde ihm "wegen hetzerischer Tätigkeit" die Befugnis zur

Erteilung des Religionsunterrichtes entzogen, nachdem er von heimlich in die

Kirche eingedrungenen Parteileuten belauscht worden war. Ziesel hatte am Beispiel

des Gegensatzes von Kirche und Staat im 19. Jahrhundert angedeutet, dass der

Staat im Unrecht war und "der Widerstand der katholischen Kirche noch immer

erfolgreich gewesen sei".

Unter

50 politisch anstößigen Pfarrern der Diözese genannt, hatte

Pfarrer Ziesel ab 1936 zwei Kraftproben mit der Partei zu bestehen. Im Juni

1936 wurde ihm "wegen hetzerischer Tätigkeit" die Befugnis zur

Erteilung des Religionsunterrichtes entzogen, nachdem er von heimlich in die

Kirche eingedrungenen Parteileuten belauscht worden war. Ziesel hatte am Beispiel

des Gegensatzes von Kirche und Staat im 19. Jahrhundert angedeutet, dass der

Staat im Unrecht war und "der Widerstand der katholischen Kirche noch immer

erfolgreich gewesen sei".

Die Nichterteilung des Religionsunterrichtes mobilisierte einen großen Teil der Gemeinde gegen Bürgermeister und Partei. Die Gläubigen entschlossen sich spontan zu einer neuntägigen Bittandacht in der Kirche zugunsten ihres verfemten Pfarrers. Konrad Plieninger: "Am 11. Mai 1937 kam es nun zu einen fast unglaublichen Vorgang: 40 bis 50 Frauen versammelten sich, wie Ziesel in seinem Bericht ausdrücklich betont, ,zur Kochenszeit‘, in der Kirche, überließen sozusagen ,Spätzle und Sauerkraut‘ ihrem Schicksal, zogen von dort aufs Rathaus und bedrängten den Bürgermeister, auf die Aufhebung des Verbotes hinzuwirken. Eine gemessen an den herrschenden Machtverhältnissen im Dritten Reich geradezu aufruhrähnliche Situation: Anstelle der beschworenen Volksgemeinschaft trat eine spontane Demonstration." Später weigerten sich die Rechberghäuser Pferdebesitzer, wohl unter Einfluss Ziesels, ihre Gespanne für den Festzug beim "politischen" Erntedankfest am 3. Oktober 1937 zur Verfügung zu stellen, so dass der ganze Festzug von der Partei im letzten Augenblick abgeblasen werden musste, die abendlichen Erntetänze in den Wirtshäusern wurden zur Strafe verboten - "eine sichtliche Blamage der Rechberghäuser Nazis im fünften Jahr der NS-Diktatur", wie Plieninger anmerkt. Das Unterrichtsverbot aber wurde nicht aufgehoben.

Am 2. Februar 1939 kam es zur zweiten Kraftprobe. Mit einer ihrer typischen

Nacht-und-Nebel-Aktionen - frühmorgens standen zwei Landjäger und drei Zivilisten

vor dem Pfarrhaus und forderten Einlass - versuchte die Partei, den renitenten

Pfarrer einzuschüchtern. Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges hatte der Kirchenkampf

in Rechberghausen seinen Höhepunkt erreicht.

Am 2. Februar 1939 kam es zur zweiten Kraftprobe. Mit einer ihrer typischen

Nacht-und-Nebel-Aktionen - frühmorgens standen zwei Landjäger und drei Zivilisten

vor dem Pfarrhaus und forderten Einlass - versuchte die Partei, den renitenten

Pfarrer einzuschüchtern. Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges hatte der Kirchenkampf

in Rechberghausen seinen Höhepunkt erreicht.

Ziesel aber ging weiter seinen Weg, hielt Gebetsandachten für den verbannten Bischof Sproll, vertrieb katholisches Schrifttum, initiierte eine Wallfahrt auf den Schönenberg und drängte die Eltern, die Kinder am Dreikönigstag 1939 ins Hochamt zu schicken, obwohl das NS-Kultusministerium diesen hohen Feiertag zum normalen Schultag erklärt hatte und für die Schüler somit Unterrichtspflicht bestand. Partei und Schule tobten und schrieben Drohbriefe. Doch ausgerechnet der beginnende Krieg entschärfte die Situation. Plieninger: "Nach Anweisung der obersten Führung sollte jede Aktion gegen die Kirchen unterbleiben, man benötigte sie - noch!"

Literatur:

Konrad Plieninger: Verschont - und doch gezeichnet! Rechberghausen: ein Dorf im Dritten Reich. In: Hohenstaufen/Helfenstein. Historisches Jahrbuch für den Kreis Göppingen. Hrsg. von Walter Ziegler. Band 7. Weißenhorn 1997.

Was bedeutete es für ein junges Leben, dem Nazi-Regime zu trotzen, monatelang in Angst vor der Verhaftung zu leben? Ich besuche Elisabeth Braun im Sommer 2000 in einem Schorndorfer Pflegeheim, um sie persönlich zu fragen. Ihren Namen las ich erstmals in einem Büchlein, in dem neben anderen Frauen des Kirchenkampfs auch ihr Schicksal angerissen ist. Jetzt sitzt sie vor mir im Aufenthaltsraum. Doch die Freude, endlich einen Zeitzeugen gefunden zu haben, hält nicht lange an: Die 90-Jährige lebt in ihrer eigenen Welt. Selbst wenn sie noch Erinnerungen an die Zeit vor 60 Jahren hat, ausdrücken kann sie diese nicht mehr. Nur einmal, als ich ihr das Büchlein, das ihre Geschichte enthält, zeige, scheint ein Schatten von Verstehen über ihr Gesicht zu huschen. Dann zieht sie sich wieder in sich zurück. - Dritte erzählen nun die Geschichte ihres Lebens, Anvertraute verwahren die Bilder ihrer Vergangenheit. Bald werden es nur noch die anderen - Verwandte, Historiker, Schriftsteller - sein, die von damals berichten können.

Elisabeth Braun wird 1910 in Indien geboren, wo ihr Vater als Missionar tätig ist. Nach der Rückkehr nach Deutschland wächst sie in Schwäbisch Gmünd auf. Da es in der Stadt nur ein Jungengymnasium gibt, macht sie das Abitur am Königin-Katharina- Stift in Stuttgart, wo sie bei Bekannten der Familie wohnt. Den Gedanken, Theologie zu studieren, verwirft sie, da der Oberkirchenrat ausdrücklich darauf hinweist, dass Theologiestudentinnen nicht damit rechnen können, nach dem Studium in der Kirche angestellt zu werden. So beginnt sie eine Ausbildung zur Gemeindehelferin, wo sie Hanna Goes kennenlernt. Die beiden werden Freundinnen. Sonntags besuchen sie den Gottesdienst in der Reformierten Gemeinde Stuttgart, deren Pfarrer nicht zur NS-nahen Organisation der "Deutschen Christen" gehört.

Durch Hanna Goes lernt Elisabeth auch deren Bruder Helmut kennen, der Mitglied der Sozietät ist, einer oppositionellen Gruppe innerhalb der evangelischen Kirche Württembergs. Er eröffnet ihr den Zugang zur Theologie Karl Barths. Politische Verantwortung als notwendige Konsequenz der Theologie: Vor dem pietistisch geprägten Hintergrund ihres Elternhauses sind solche Gedanken für Elisabeth Braun neu und aufregend. In einem Interview, das die Tübinger Projektgruppe "Frauen im Kirchenkampf" 1990 mit der damals 80-Jährigen führte, beschreibt sie ihre Stuttgarter Zeit als "Zeit des Erwachens". Sie, die aus einer gänzlich "apolitischen" Umgebung kommt, beginnt, die politischen Ereignisse aufmerksam zu verfolgen und sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden.

Im Oktober 1934 wird der württembergische Landesbischof Theophil Wurm für drei Wochen unter Hausarrest gestellt. Ziel der Maßnahme ist die Gleichschaltung der Landeskirche. Vor Wurms Wohnung in der Silberburgstraße versammeln sich im Oktober 1934 mehrere tausend Menschen, darunter auch Elisabeth Braun, die sich noch als 80-Jährige lebhaft daran erinnert: Die singende Menschenmenge blockiert den Verkehr; die Polizei nimmt einige Verantwortliche fest, die sie per Straßenbahn abtransportieren will, doch die Demonstrierenden geben die Straßenbahnschienen so lange nicht frei, bis die Festgenommenen wieder auf freiem Fuß sind. Schließlich entscheidet das Landgericht, dass die Kirchenleitung wieder in alle Rechte einzusetzen sei. Die Demonstranten haben ihr Erfolgserlebnis - und, noch wichtiger, neue Motivation, auch weiterhin Zivilcourage zu zeigen, der Partei mutig die Stirn zu bieten.

Anfang 1935 zieht Elisabeth Braun nach Plochingen, wo sie ihre erste Stelle als Gemeindehelferin antritt. Mit den Geschwistern Goes trifft sie sich weiter regelmäßig. An einem Sonntagnachmittag steckt ihr Helmut Goes ein Spottgedicht auf die nationalsozialistischen Machthaber zu. Elisabeth Braun schickt das Gedicht ihrer Schwester, die seit 1933 in Indien als Krankenschwester arbeitet. Der Brief erreicht jedoch nie sein Ziel. Er wird abgefangen und geöffnet - zu einem Zeitpunkt, als nur wenige mit einer Postzensur rechnen.

Frühmorgens hämmert ein Polizist an die Tür von Elisabeth Brauns Wohnung, nimmt sie fest und bringt sie auf die Polizeiwache nach Stuttgart. Nach langen Verhören verrät sie unter Druck den Namen von Helmut Goes. Dieser wird auf seiner Hochzeitsreise verhaftet und muss für sechs Wochen ins Gefängnis. Elisabeths Vater spricht bei der Polizeibehörde vor und entschuldigt sich für das Verhalten seiner Tochter. Nach einer Woche wird sie aus der Haft entlassen.

1937 geht Elisabeth Braun als Gemeindehelferin nach Vaihingen/Enz. Dort

macht sie Bekanntschaft mit Pfarrer Paul Schempp. Von nun an nimmt sie regelmäßig

an den Treffen der Sozietät teil. Sie ist eine der wenigen weiblichen Mitglieder

in der von Männern dominierten Gruppe, eine Schwester im Dunstkreis der rauchenden

Brüder.

1937 geht Elisabeth Braun als Gemeindehelferin nach Vaihingen/Enz. Dort

macht sie Bekanntschaft mit Pfarrer Paul Schempp. Von nun an nimmt sie regelmäßig

an den Treffen der Sozietät teil. Sie ist eine der wenigen weiblichen Mitglieder

in der von Männern dominierten Gruppe, eine Schwester im Dunstkreis der rauchenden

Brüder.

1942 wird Elisabeth Braun Gemeindehelferin in Gerstetten, wo sie gemeinsam mit dem Pfarrersehepaar Holzapfel im Pfarrhaus wohnt. Warum wählt sie gerade ein kleines Dorf auf der Alb, weitab von Stuttgart? Der Grund ist einfach: Pfarrer Holzapfel ist ebenfalls Mitglied der Sozietät, deren Mitglieder über ein enges Beziehungs- und Informationsnetz verfügen. Doch kurz nach ihrer Ankunft wird Pfarrer Holzapfel eingezogen, die beiden Frauen müssen sich alleine durchbeißen. Elisabeth übernimmt selbstständig alle Aufgaben in der Gemeinde, auch Religionsunterricht und Jugendarbeit. Nur das Predigen liegt in der Verantwortung einiger Kirchengemeinderäte und früherer Pfarrer. Im Kreis der kirchlichen Jugendgruppen, die neben der Hitlerjugend weiterbestehen, gibt Elisabeth Braun Informationen der Bekennenden Kirche weiter. In Gerstetten gibt es kaum Nazis, dennoch kann sie nie sicher sein, dass sie nicht doch verraten wird.

Gefahr droht auch von anderer Seite: Im Sommer 1944 kommt, wieder von der

Sozietät vermittelt, das jüdische Ehepaar Pineas ins Pfarrhaus nach Gerstetten -

unter falschem Namen, mit schlecht gefälschten Pässen. Vergeblich versucht Elisabeth

Braun, im Rathaus neue, bessere Pässe für das Ehepaar zu bekommen. Über

den Bürgermeister von Gerstetten, einen früheren Kirchengemeinderat, und dessen

Sekretärin erhält sie Lebensmittelmarken für die Berliner Juden, die seit 1943 auf

der Flucht sind. Von Gerstetten aus führt der lange Leidensweg der beiden nach

Memmingen, wo Hermann und Herta Pineas unter dem Namen Günther als offiziell

gemeldete Flüchtlinge in einer Wohnung im Obergeschoss des Landratsamtes wohnen.

In einem Brief an Elisabeth Braun schreibt Herta Pineas offen über die Möglichkeit

der Selbsttötung, um nicht gefangen genommen zu werden.

Gefahr droht auch von anderer Seite: Im Sommer 1944 kommt, wieder von der

Sozietät vermittelt, das jüdische Ehepaar Pineas ins Pfarrhaus nach Gerstetten -

unter falschem Namen, mit schlecht gefälschten Pässen. Vergeblich versucht Elisabeth

Braun, im Rathaus neue, bessere Pässe für das Ehepaar zu bekommen. Über

den Bürgermeister von Gerstetten, einen früheren Kirchengemeinderat, und dessen

Sekretärin erhält sie Lebensmittelmarken für die Berliner Juden, die seit 1943 auf

der Flucht sind. Von Gerstetten aus führt der lange Leidensweg der beiden nach

Memmingen, wo Hermann und Herta Pineas unter dem Namen Günther als offiziell

gemeldete Flüchtlinge in einer Wohnung im Obergeschoss des Landratsamtes wohnen.

In einem Brief an Elisabeth Braun schreibt Herta Pineas offen über die Möglichkeit

der Selbsttötung, um nicht gefangen genommen zu werden.

Was war zu tun? Ein Antwortbrief wäre zu gefährlich gewesen. Kurzerhand fährt Elisabeth Braun mit dem Zug nach Memmingen. Dort bringt sie die beiden mit viel Überredungskunst vom Gedanken an Suizid ab. Über eine Bekannte bei der Post kann sie einen weiteren verfänglichen Brief der verzweifelten Juden gerade noch abfangen, bevor er Memmingen verlässt.

Das Ehepaar Pineas überlebt die letzten Monate des Krieges in Memmingen. Nach 1945 wandern die beiden in die USA aus und bauen sich dort eine neue Existenz auf. Elisabeth Braun leitet die Gemeinde in Gerstetten weiter bis zur Rückkehr von Pfarrer Holzapfel aus der Kriegsgefangenschaft. Dann wird sie Gemeindediakonin in Cannstatt bei Pfarrer Müllerschön, der auch Sozietätsmitglied ist, später leitet sie ein Mädchenwohnheim in Stuttgart.

Nach dem Krieg nahm sie Kontakt auf zu "Aktion Sühnezeichen" und "Ohne Rüstung leben", demonstrierte in Mutlangen, beteiligte sich an Menschenketten. Am meisten geprägt aber haben Elisabeth Braun Sozietät, Kirchenkampf und zwölf Jahre Nazi-Herrschaft. In dieser Zeit keimten in der jungen Frau das gesellschaftliche Engagement und die politische Verantwortung für ein ganzes Leben.

Im Februar 2001 starb Elisabeth Braun in Schorndorf an Herzversagen.

Literatur:

Gisela Glaser/Esther Manz: In den Mühlen der Verwaltung (über Elisabeth Braun); in: Im Dunstkreis der rauchenden Brüder. Hrsg. von der Tübinger Projektgruppe "Frauen im Kirchenkampf". Tübingen 1996.

Als Erwin Palmer im Jahr 1936 für den scheidenden Pfarrer Pfitzenmaier an die Oberhofenkirche kam, war der Kampf zwischen Nationalsozialisten und Amtskirche in vollem Gange. In Göppingen war die Situation noch vergleichsweise günstig: Betrachtet man die Dekanate und Pfarreien, so gehörte lediglich Pfarrer Rippmann von der Stadtkirche, der durch Sätze wie "Der deutsche Mann kniet nicht!" auf sich aufmerksam machte, der Nazi-nahen Organisation der Deutschen Christen an. "Außer dem haben wir keinen reingelassen", flachst Zeitzeuge Helmut Dreher 65 Jahre später. Dreher hatte vor allem innerhalb der Evangelischen Jugendarbeit, die Erwin Palmer übertragen war, viel mit dem Oberhofen-Pfarrer zu tun.

Doch die Hohenstaufenstadt spiegelte keinesfalls die Kräfteverhältnisse in Württemberg und im Reich wider. Dort hatten die Deutschen Christen zum Teil erheblich mehr Einfluss. Auch gab es einflussreiche konservative Kreise in der württembergischen Landeskirche, die zwar den Deutschen Christen sowie den Gleichschaltungsversuchen der Nazis kritisch gegenüberstanden, die jedoch zumindest anfangs - ob aus taktischen Erwägungen oder aus Überzeugung - Hitlers Unrechtsstaat als eine dem Volkswohl dienende, göttliche Ordnung anerkannten. Die meisten von ihnen sollten ihre Meinung bald ändern.

Im Frühjahr 1937 wurde der Religionsunterricht von der NS-Ideologie normiert. Von den unterrichtenden Geistlichen wurde ein Treuegelöbnis auf den Führer verlangt. Als die Göppinger Pfarrer den Treueeid nicht ablegen wollten, wurde ihnen kurzerhand das Recht auf Erteilung des Religionsunterrichts an der "Deutschen Volksschule" entzogen. 1938 richtete Kultminister Mergenthaler statt des Religionsunterrichts einen "Weltanschaulichen Unterricht" ein.

Es ist wenig darüber bekannt, wie sich der 1900 in Weingarten geborene Palmer zu den weiteren Attacken der Nationalsozialisten auf kirchliche Bereiche stellte. Anders etwa als bei Pfarrer Dipper aus Reichenbach an der Fils oder als bei seinem katholischen Kollegen Gregor Wäschle deutet nichts darauf hin, dass Palmer für längere Zeit ins Visier der Gestapo geriet. Nach Aussagen von Zeitgenossen verfolgte er das Treiben der Nationalsozialisten jedoch durchaus kritisch, ohne darüber den Kontakt zu seiner Gemeinde zu verlieren. "Palmer war in Göppingen außerordentlich beliebt", betont Helmut Dreher.

Weit gefährlicher waren für Erwin Palmer Aktivitäten, die sich im Verborgenen, fernab vom Pulverdampf des Kirchenkampfes, abspielten. Millionen von Juden wurden in den 40er Jahren in Konzentrationslager deportiert. Einige tausend konnten rechtzeitig vorher untertauchen, so auch das jüdische Ehepaar Max und Karoline Krakauer, das zwischen 1943 und 1945 auf der Flucht vor Polizei und Gestapo war. In 800 schweren, nervenaufreibenden Tagen wurden die beiden Berliner durch 66 Häuser geschleust. Eines davon war das Pfarrhaus von Pfarrer Erwin Palmer, wo Karoline Krakauer 1944 getrennt von ihrem Mann Unterschlupf fand.

Der Kontakt zu den Krakauers war wohl über Pfarrersverbindungen aus dem Umfeld der Bekennenden Kirche zustande gekommen. Wahrscheinlich wurde Palmer von Pfarrer Dipper aus dem nahen Reichenbach an der Fils informiert, einem einflussreichen Mann innerhalb der Bekennenden Kirche, der das Ehepaar Krakauer bis zuletzt unterstützte.

Erwin Palmer, Sohn des Oberhofen-Pfarrers, war damals noch jung und kann

sich an den überraschenden Besuch nur noch undeutlich erinnern. "Ich weiß, dass

ich öfters mit Frau Krakauer spazieren gehen musste", erzählt er. Die Jüdin völlig

abzuschirmen, war Pfarrer Palmer wohl zu riskant. Um nicht den Argwohn der

Nachbarn zu erregen, wurde Karoline Krakauer als "Bekannte aus Berlin" ausgegeben.

Sogar im Göppinger Schwimmbad seien Palmers mit Frau Krakauer gewesen,

erzählt Helmut Dreher. Mindestens zwei Wochen lang blieb Karoline Krakauer im

Pfarrhaus und wurde dort mitversorgt. Ein längerer "Besuchsaufenthalt" wäre

jedoch nach der 1943 eingeführten allgemeinen Arbeitspflicht schnell verdächtig

geworden. So bat Palmer verschiedene Leute aus der Kirchengemeinde um Unterstützung

- ohne Erfolg. "Palmer hat damals nur Andeutungen gemacht, aber es

war klar, dass er sehr enttäuscht war", erzählt Helmut Dreher. So verließ Karoline

Krakauer das Pfarrhaus wieder Richtung Reichenbach, von wo aus weiter fieberhaft

nach Unterschlupfmöglichkeiten gesucht wurde.

Erwin Palmer, Sohn des Oberhofen-Pfarrers, war damals noch jung und kann

sich an den überraschenden Besuch nur noch undeutlich erinnern. "Ich weiß, dass

ich öfters mit Frau Krakauer spazieren gehen musste", erzählt er. Die Jüdin völlig

abzuschirmen, war Pfarrer Palmer wohl zu riskant. Um nicht den Argwohn der

Nachbarn zu erregen, wurde Karoline Krakauer als "Bekannte aus Berlin" ausgegeben.

Sogar im Göppinger Schwimmbad seien Palmers mit Frau Krakauer gewesen,

erzählt Helmut Dreher. Mindestens zwei Wochen lang blieb Karoline Krakauer im

Pfarrhaus und wurde dort mitversorgt. Ein längerer "Besuchsaufenthalt" wäre

jedoch nach der 1943 eingeführten allgemeinen Arbeitspflicht schnell verdächtig

geworden. So bat Palmer verschiedene Leute aus der Kirchengemeinde um Unterstützung

- ohne Erfolg. "Palmer hat damals nur Andeutungen gemacht, aber es

war klar, dass er sehr enttäuscht war", erzählt Helmut Dreher. So verließ Karoline

Krakauer das Pfarrhaus wieder Richtung Reichenbach, von wo aus weiter fieberhaft

nach Unterschlupfmöglichkeiten gesucht wurde.

Für die Krakauers endete die Hetzjagd einige Monate später in Stetten im Remstal, der 66. und letzten Station ihrer Flucht. Am 21. April 1945 um 16 Uhr fuhren die ersten US-Panzer durch den Ort.

Nach dem Krieg organisierte Palmer in Göppingen eine Geldsammlung für versehrte Kriegsgefangene der Amerikaner, die dringend Prothesen benötigten. Von US-Streitkräften war so schnell keine Hilfe zu erwarten. Helmut Dreher erinnert sich, dass "in ganz kurzer Zeit sehr viel Geld zusammengekommen" ist. Schon vor Ende des Weltkriegs hatten die Militärbehörden Erkundigungen über Palmer einzogen und diesen als vertrauenswürdig eingestuft. So gehörte er im Nachkriegs-Göppingen ebenso wie der katholische Stadtpfarrer Gregor Wäschle dem Beirat an, der aus 15 politisch unbelasteten Männern bestand, die Oberbürgermeister Eberhard zur Seite gestellt wurden. 1947 verließ Erwin Palmer Göppingen und wurde Schulleiter eines evangelischen Internats in Urspring. Später war er unter anderem als Hauptpfarrer der Stadtkirche Leutkirch sowie in Rottenburg tätig.

Viele der Gedanken und Motive des tapferen Göppinger Pfarrers bleiben im Dunkeln. Kurz vor seinem Tod im Jahr 1987 vernichtete Palmer alle Briefe, Unterlagen und viele seiner Bilder. Was war der Grund? Hatte Palmer etwas zu verbergen? Ein anderes Motiv passt viel eher ins Bild des zeit seines Lebens zurückhaltenden, bescheidenen Mannes. "Das interessiert euch ja doch nicht!", soll er damals die Vernichtung der Dokumente kommentiert haben. Er konnte sich wohl nicht vorstellen, dass sein Leben einmal von Interesse für seine Nachkommen und für uns Nachgeborene sein würde.

Literatur:

Lichter im Dunkel. Flucht und Rettung eines jüdischen Ehepaares im Dritten Reich. Neu herausgegeben von Otto Mörike. Stuttgart 1975.

Als Gregor Wäschle 40-jährig im Sommer 1936 nach Göppingen kam, trat er ein schweres Amt an. Der Nachfolger von Pfarrer Augustinus Hieber übernahm die Mariengemeinde in einer Zeit, in der sich der Kampf des Staates gegen die Kirche verschärfte: Kirchenvertreter wurden überwacht und ausspioniert, wer der NS-Doktrin widersprach, lief Gefahr, in Hitlers Hetzblättern diffamiert zu werden. In allen Bereichen versuchte die Partei, den Wirkungskreis der Kirche einzuschränken: So wurden kirchliche Rundschriften als "politisch" eingestuft, Hirtenbriefe durften nicht mehr verteilt oder auf der Kanzel verlesen werden. Die katholische Jugendarbeit kam fast zum Erliegen, jedes öffentliche Auftreten war verboten. Nicht einmal ein Zeltlager durften die Gruppen selbstständig organisieren. Im Jahr 1934, so schreibt Manfred Schwarz in seinem Beitrag zum Band "Göppingen unterm Hakenkreuz", zeltete die katholische Jugend auf dem Hohenrechberg, ohne die Hitlerjugend um Erlaubnis gefragt zu haben. So zog die HJ vors Pfarrhaus und forderte in Sprechchören und auf Transparenten: "Weg mit der schwarzen Reaktion!"

Den Rahmen für das Vorgehen der Machthaber bildeten auch in Göppingen die

Sittlichkeitsprozesse gegen Geistliche und Ordensleute, die von Teilen der Presse

hochgespielt wurden. Als Wäschle gegen die "verlogene Göppinger Zeitung" wetterte,

die von "1000 Prozessen gegen katholische Priester" geschrieben hatte,

wurde er denunziert und angezeigt. Anfang August 1937 verurteilte ein Stuttgarter

Sondergericht den Stadtpfarrer wegen "schwerer Beleidigung" zu einer Geldstrafe

von 150 Reichsmark.

Den Rahmen für das Vorgehen der Machthaber bildeten auch in Göppingen die

Sittlichkeitsprozesse gegen Geistliche und Ordensleute, die von Teilen der Presse

hochgespielt wurden. Als Wäschle gegen die "verlogene Göppinger Zeitung" wetterte,

die von "1000 Prozessen gegen katholische Priester" geschrieben hatte,

wurde er denunziert und angezeigt. Anfang August 1937 verurteilte ein Stuttgarter

Sondergericht den Stadtpfarrer wegen "schwerer Beleidigung" zu einer Geldstrafe

von 150 Reichsmark.

Auch in dieser Zeit des Kirchenkampfes gab es genügend leitende Kirchenfunktionäre, die dem NS-Staat durchaus wohlwollend gegenüber standen. Diesen war das Auftreten Wäschles, der wegen seiner Standhaftigkeit in der Öffentlichkeit sehr beliebt war, stets ein Dorn im Auge. Der radikale NS-Gegner galt als Kämpfernatur, freilich auch als sehr konservativ. So war er ein strikter Gegner gemischtgeschlechtlicher Sing- und Bibelkreise. Und er schreckte nicht vor drastischen Maßnahmen zurück: Nachdem die Göppinger Pfarrer sich geweigert hatten, den Treueeid abzulegen, war ihnen 1937 kurzerhand das Recht auf Erteilung von Religionsunterricht an der "Deutschen Volksschule" entzogen worden. Um den außerschulischen Religionsunterricht der Kirche zu stärken und diesen dem "Weltanschauungsunterricht" der Nazis entgegensetzen zu können, bat Wäschle das Rottenburger Ordinariat um Hilfe. So wurde in einer Erklärung des Ordinariats den Eltern, die ihre Kinder nicht in den kirchlichen Unterricht schickten, die Exkomunikation angedroht.

Auch ins Visier der Gestapo geriet Wäschle. Auf deren Weisung wurde eine "Beurteilung" erstellt, in der Landrat Nagel über den renitenten Pfarrer schrieb, "dass er auf allen ihm erreichbaren Gebieten des öffentlichen Lebens versucht, den Bestrebungen der N.S.D.A.P. entgegenzuarbeiten". Es sei anzunehmen, dass er noch heute Verbindungen nach Schweden unterhalte "und diese dazu benützt, um im Ausland im Sinne der Katholischen Aktion gegen das Reich zu wirken". Die Behörden setzten alles daran, den verhassten Pfarrer zu verurteilen, doch Ende Mai 1938 musste der Landrat der Göppinger Parteizentrale mitteilen, dass das Strafverfahren gegen ihn eingestellt worden war. Wäschle war noch einmal glimpflich davongekommen.

So konnte der Stadtpfarrer während des Krieges in seiner Gemeinde bleiben, wo er sich auch um die Gefangenen kümmerte. Wegen eines verbotenen Gottesdienstes für polnische Zivilarbeiter kam Wäschle erneut mit der Nazi-Justiz in Konflikt. Er wurde streng verwarnt und musste bei der Stuttgarter Gestapo unterschreiben, "dass ich bei einer etwaigen künftigen Verfehlung mit strenger Bestrafung zu rechnen habe".

Doch Gregor Wäschle zeigte sich weiter unerschrocken in seinem Glauben. Kurz vor Kriegsende soll er, so erzählen Zeitzeugen, unter Todesgefahr einen Fahnenflüchtigen versteckt haben. Und am Ostermontag 1945 zelebrierte er nach eigenen Angaben während eines 20-minütigen Tieffliegerangriffs auf Göppingen die heilige Messe. Ein großer Teil der Besucher war zuvor in die Schutzkeller geflohen.

Nach dem Krieg gehörte Wäschle dem Beirat an, der aus 15 unbelasteten Männern bestand, die Oberbürgermeister Christian Eberhard zur Seite gestellt wurde. Als Göppinger Stadtpfarrer betreute er in den Folgejahren 14 neue Filialgemeinden, die mit dem Zuzug der Vertriebenen entstanden waren. Am 26. März 1964 starb Pfarrer Wäschle im Alter von 68 Jahren im Vorarlberg.

Literatur:

Manfred Schwarz: Kirche zwischen geistiger Gleichschaltung und religiöser Bekenntnistreue. In: Göppingen unterm Hakenkreuz. Hrsg. von Konrad Plieninger und Karl-Heinz Rueß. Göppingen 1994 (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Göppingen, Band 32).

Atemlose

Stille herrscht, als Hermann Diem am 10. Juli 1938 die Kanzel der Ebersbacher

Veitskirche betritt. Der Organist, ein Mitglied der NSDAP, klappt sein Choralbuch

zu und verlässt das Gotteshaus. Ein Kirchengemeinderat folgt ihm. "Befiehl

Du Deine Wege" stimmt die Gemeinde nun an - ohne Orgelbegleitung. In der

letzten Reihe sitzt ein Landjäger und beobachtet still das Geschehen. Würde

er den renitenten Pfarrer verhaften? Der Gottesdienst verläuft ruhig, am

Ende verlässt Diem unbehelligt die Kirche, die er nach dem Willen der Obrigkeit

gar nicht hätte betreten dürfen.

Atemlose

Stille herrscht, als Hermann Diem am 10. Juli 1938 die Kanzel der Ebersbacher

Veitskirche betritt. Der Organist, ein Mitglied der NSDAP, klappt sein Choralbuch

zu und verlässt das Gotteshaus. Ein Kirchengemeinderat folgt ihm. "Befiehl

Du Deine Wege" stimmt die Gemeinde nun an - ohne Orgelbegleitung. In der

letzten Reihe sitzt ein Landjäger und beobachtet still das Geschehen. Würde

er den renitenten Pfarrer verhaften? Der Gottesdienst verläuft ruhig, am

Ende verlässt Diem unbehelligt die Kirche, die er nach dem Willen der Obrigkeit

gar nicht hätte betreten dürfen.

Vorausgegangen war ein wochenlanger interner Streit. Die Landeskirche hatte angeordnet, alle württembergischen Pfarrer sollten einen Diensteid auf Hitler leisten. Zusammen mit 80 weiteren Pfarrern verweigerte Diem den Eid, worauf Landesbischof Wurm ihn vom Dienst suspendierte. Auch der Kirchengemeinderat, darunter NS-Sympathisanten, versagte dem Pfarrer die Unterstützung. Doch Diem gab nicht auf. Den von Wurm entsandten Pfarrverweser schickte er nach Stuttgart zurück, das Predigtverbot ignorierte er. Die Evangelische Jugend schrieb einen Protestbrief nach Stuttgart, und nachdem sich die Gemeindeversammlung ohne Gegenstimme für ihren Pfarrer ausgesprochen hatte, wurde die Suspendierung Diems aufgehoben.

Es war nicht die erste Auseinandersetzung zwischen Diem und seinem Landesbischof: Im März des Jahres hatte Theophil Wurm alle Gemeinden im Land angewiesen, den "Anschluss" Österreichs als "Gottes Fügung" mit einem einstündigen Glockengeläut zu begrüßen. Diem weigerte sich - und beschwor damit den ersten größeren Konflikt mit der örtlichen SA herauf.

Schon früh trug das Leben Hermann Diems kämpferische Züge. Geboren im Jahr 1900 als Sohn eines Stuttgarter Küfermeisters, erlebte er als junger Mann die Wirren des Kapp-Putsches mit. Als Student der Theologie scheute er sich nicht, die Arbeit eines "Kumpels" in einem Bergwerk des Ruhrgebiets anzunehmen. Schon bald eckte er mit seinen scharfzüngigen Predigten, die sich eng an den Bibeltext hielten, in der eigenen Kirche an. Als einer der führenden Köpfe der Kirchlich-theologischen Sozietät in Württemberg kritisierte er das seiner Meinung nach verhängnisvolle Taktieren der Kirchenleitung.

Theologie macht keine Kompromisse - nach diesem Leitspruch lebte auch Diem selbst. Unerschrocken und konsequent kämpfte der Schüler und spätere Freund des großen Theologen und Kirchenkritikers Karl Barth nicht nur gegen die Nazis, sondern zeitlebens gegen die verkrusteten Strukturen der Amtskirche. So forderte er etwa die Stärkung der Ortsgemeinden und die Abschaffung der Kirchensteuer. 1956 wurde der Kierkegaard-Kenner Ordinarius für Systematische Theologie und Kirchenordnung an der Universität Tübingen, später Ehrendoktor der Fakultät Göttingen.

Als Hermann Diem 1934 nach Ebersbach kam, standen derartige Würdigungen noch in weiter Ferne. Die Gemeinde war skeptisch. Diem nahm in seinen Predigten - für viele Kirchgänger ungewohnt - zu Staats- und Parteipolitik Stellung. Dass der 34-Jährige in theologischen Kreisen schon einen Namen hatte, wussten die wenigsten. Bald wurde das Pfarrhaus zu einem Zentrum der Sozietät. "Im geheimen arbeit(et)en Gemeindeglieder im Ortsgebiet nächtelang, um Druckschriften mit wichtigen staatspolitisch verbotenen Informationen anzufertigen und zu versenden", erzählt Zeitzeuge Eugen Scherr.

Als die Zeit es erforderte, gab Diem jüdischen Flüchtlingen Obdach. Unter den Untergetauchten, die vor dem unbarmherzigen Zugriff der Nazis flohen, waren auch Franziska Neumann aus Berlin und ihre beiden Kinder. Wohl durch einen unvorsichtigen Brief spürte die Gestapo sie auf und brachte sie nach Auschwitz, wo vermutlich alle drei im Giftgas umkamen.

Trotz all dieser Belastungen und Beschwernisse verlor Diem die Entwicklung der Gemeinde nicht aus dem Auge. Unter seiner Ägide wurde der Gemeindesaal angebaut, ein Schwesternheim für den Krankenpflegeverein erstellt, das Sulpacher Kirchlein erneuert, der Umbau der Veitskirche auf den Weg gebracht. Als Diem 1956 nach 22 Jahren Ebersbach seine Professorenstelle in Tübingen antrat, hinterließ er eine wohlgeordnete Gemeinde - und viele Freunde.

Heute erinnert ein eigener Raum im Stadtmuseum Alte Post an den 1975 in Tübingen gestorbenen Theologen - und ehrt damit nicht nur den Ebersbacher Pfarrer, sondern einen der wichtigsten und kompromisslosesten Kirchenköpfe dieser bewegten Zeit.

Literatur:

Hermann Diem: Ja oder Nein. 50 Jahre Theologie in Kirche und Staat. Autobiographie. Berlin 1974.

Ende März 1945: Täglich rückt die Front näher, Gerüchte über eine Evakuierung der Ebersbacher Bevölkerung machen die Runde. Bürgermeister Gustav Seebich, der sich öffentlich gegen unbesonnene Maßnahmen des Volkssturms ausspricht, droht die Festnahme. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse: Die Filsbrücke in Ebersbach und die Eisenbahnbrücke Richtung Reichenbach sollen gesprengt werden. Trotz angedrohter Todesstrafe durch einen deutschen General verhindert Seebich die Sprengungen und lässt die hierfür bereit gelegten Fliegerbomben an eine abgelegene Stelle im Gemeindewald schaffen. In der Nacht vom 20. auf den 21. April schickt er den französischen Lagerpfarrer und am Morgen darauf den vielsprachigen Weltreisenden Hermann Kolb aus Ebersbach zu einem Vorposten der US-Truppen im Nassachtal mit dem Angebot einer kampflosen Besetzung Ebersbachs. Eine gefährliche Kontaktaufnahme, denn noch immer befinden sich Truppenteile der zurückweichenden deutschen Wehrmacht in der Region, töten fanatische Wehrwolf- Gruppen Soldaten wie Zivilisten beim geringsten Anzeichen von "Verrat". Doch das Glück ist auf Seebichs Seite: Ebersbach bleibt dank der Umsicht seines Bürgermeisters von Angriffen verschont, der Ort wird schnell und kampflos besetzt.

Schon früh wurde Gustav Seebich vom Vater politisch beeinflusst, der von Jugend an in der SPD aktiv war. In dessen Ebersbacher Wirtschaft, dem Deutschen Kaiser, fanden Treffen der Partei und der Gewerkschaften statt. Als 19-Jähriger kehrte Gustav schwerverletzt aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Seebich schlug die Verwaltungslaufbahn ein und wurde 1924 mit 25 Jahren zum jüngsten Bürgermeister Württembergs gewählt. Um seine Bewerbung nicht zum Gegenstand parteipolitischer Angriffe zu machen, trat Seebich auf Anraten der örtlichen SPD-Leitung aus der Sozialdemokratischen Partei aus.

Zweimal sollte der aufrechte Demokrat Seebich in den Monaten nach Hitlers Machtergreifung verhaftet werden, beide Male konnte er eine Festnahme gerade noch abwehren. Doch angesichts der immer mehr Bereiche umfassenden Krake NSDAP wurde Seebich vorsichtig. Er spielte mit dem Gedanken, sein Amt niederzulegen. Doch auf Ersuchen von Freunden und Anhängern aus der Einwohnerschaft behielt er es und stellte am 1. Mai 1933 einen Antrag auf Parteiaufnahme, der 1935 vom NS-Gaugericht abgelehnt wurde. Im Jahre 1937 wurde Seebich ohne eigenes Zutun als örtlicher Betreuer für Kriegsopfer in die NSDAP überführt ohne je ein Mitgliedsbuch zu erhalten. Trotzdem gab es reichlich Versuche der örtlichen Parteileitung, Seebich "aus dem Amt zu entfernen". Dass dies nicht gelang, verdankte der Bürgermeister nicht nur seiner Kriegsbeschädigung, sondern auch seinem großen Ansehen in der Bevölkerung. Er galt als erfahrener Verwaltungsmann und lauterer Politiker, der immer ein offenes Ohr für die Belange der sozial Schwachen hatte. Im Vordergrund stand dabei die christliche Motivation. Seebich war jahrzehntelang im evangelischen Kirchengemeinderat Ebersbach tätig. Auch in der schweren Zeit nach 1933 trat er nie aus der Kirche aus.

Auch vielen von den Nazis Geächteten und Verfolgten half Gustav Seebich.

Dem Tuttlinger Lehrer Alfred Hauser etwa. Dieser, ein fanatischer Hitler-Gegner, soll

bei einer NSDAP-Veranstaltung den späteren Kultminister Mergenthaler lächerlich

gemacht haben, worauf dieser ihn nach der Machtergreifung Hitlers aus dem

Schuldienst entließ. Hauser kam ins KZ Heuberg und durfte nach der Entlassung

weder sein Haus noch seine Heimatstadt betreten. Seebich nahm sich des Ausgestoßenen

an, fand für die Familie eine Wohnung und vermittelte Hauser Arbeit.

Seebichs Frau sorgte dafür, dass Hausers musikalisch hochbegabte Tochter Anneliese

kostenlos Klavierunterricht bekam und später eine Göppinger Oberschule

besuchen durfte. Als Seebich 1943 erfuhr, dass Hauser "erledigt" werden sollte,

weil er mit Parteigegnern zusammenarbeite, warnte er diesen und empfahl ihm,

sich auf der Stelle zum Wehrdienst zu melden, ein Rat, den der spätere Ebersbacher

Schulleiter sofort befolgte.

Auch vielen von den Nazis Geächteten und Verfolgten half Gustav Seebich.

Dem Tuttlinger Lehrer Alfred Hauser etwa. Dieser, ein fanatischer Hitler-Gegner, soll

bei einer NSDAP-Veranstaltung den späteren Kultminister Mergenthaler lächerlich

gemacht haben, worauf dieser ihn nach der Machtergreifung Hitlers aus dem

Schuldienst entließ. Hauser kam ins KZ Heuberg und durfte nach der Entlassung

weder sein Haus noch seine Heimatstadt betreten. Seebich nahm sich des Ausgestoßenen

an, fand für die Familie eine Wohnung und vermittelte Hauser Arbeit.

Seebichs Frau sorgte dafür, dass Hausers musikalisch hochbegabte Tochter Anneliese

kostenlos Klavierunterricht bekam und später eine Göppinger Oberschule

besuchen durfte. Als Seebich 1943 erfuhr, dass Hauser "erledigt" werden sollte,

weil er mit Parteigegnern zusammenarbeite, warnte er diesen und empfahl ihm,

sich auf der Stelle zum Wehrdienst zu melden, ein Rat, den der spätere Ebersbacher

Schulleiter sofort befolgte.

Auch mit dem Ebersbacher Pfarrer Hermann Diem pflegte Gustav Seebich

engen Kontakt. Dieser war in den letzten Kriegsjahren über die politische Situation

verbittert und wurde von Seebich zur Vorsicht gemahnt. "Er machte oft ganz

unverblümt den Mund auf und gefährdete sich damit selber", erinnert sich die

Tochter Seebichs, Elfriede Nädelin-Seebich. So nahm die Gestapo den Pfarrer ins

Visier. Bevor sie Diem abholte, wurde - zum Glück für den Theologen - das Rathaus

in Ebersbach informiert. Emma Schlotz, Seebichs Sekretärin, alarmierte Hermann

Diem, so dass sich dieser wie Hauser durch freiwillige Meldung zum Wehrdienst

einer Verhaftung entziehen konnte.

Auch mit dem Ebersbacher Pfarrer Hermann Diem pflegte Gustav Seebich

engen Kontakt. Dieser war in den letzten Kriegsjahren über die politische Situation

verbittert und wurde von Seebich zur Vorsicht gemahnt. "Er machte oft ganz

unverblümt den Mund auf und gefährdete sich damit selber", erinnert sich die

Tochter Seebichs, Elfriede Nädelin-Seebich. So nahm die Gestapo den Pfarrer ins

Visier. Bevor sie Diem abholte, wurde - zum Glück für den Theologen - das Rathaus

in Ebersbach informiert. Emma Schlotz, Seebichs Sekretärin, alarmierte Hermann

Diem, so dass sich dieser wie Hauser durch freiwillige Meldung zum Wehrdienst

einer Verhaftung entziehen konnte.

Immer wieder kam es zu unangenehmen Begegnungen mit der Gestapo. Am 20. Januar 1943 wiesen Gestapo-Leute Seebich in dessen Kanzlei an, die Bevölkerung zu einer Hinrichtung ohne Gerichtsurteil zusammenzurufen. Ein polnischer Zivilarbeiter wurde beschuldigt, einem Mädchen unter den Rock gegriffen zu haben. Seebich wusste wohl, dass er das Leben des Polen nicht würde retten können. Dennoch, so Elfriede Nädelin-Seebich, habe sich ihr Vater standhaft geweigert, an dieser Art der Lynchjustiz teilzunehmen und die Bevölkerung zu mobilisieren. Wenig später wurde der Pole im Wald erhängt.

Auch für menschenwürdige Unterbringung, Verpflegung und Behandlung der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter setzte sich der Bürgermeister ein. Eine russische Landarbeiterin, die von ihrem Arbeitgeber schwer misshandelt worden war, ließ er von der Leiterin der Diakonissenstation, Schwester Luise, im Schwesternheim gesund pflegen und an eine andere Arbeitsstelle versetzen. Er kümmerte sich um Opfer des NS-Regimes, um Inhaftierte wie den Kaufmann Georg Rauscher, für dessen baldige Freilassung aus dem KZ er sich einsetzte, sowie um sozial Benachteiligte, denen er finanzielle Hilfen besorgte.

Nach dem Krieg blieb Seebich zunächst Bürgermeister, bevor er 1948 zum Landrat gewählt wurde. In der festen Überzeugung, dass ein Landrat für alle Bürger gleichermaßen präsent sein müsse, blieb er bis zum Ende seiner Amtszeit im Jahr 1966 parteilos. Mit Blick auf die Zeit von 1933 bis 1945 schrieb der 1933 von den Nazis aus dem Amt gedrängte Göppinger Oberbürgermeister Otto Hartmann über seinen Freund Gustav Seebich: "Während mir das Schicksal die Gnade erwiesen hat, im sogenannten dritten Reich nicht an leitender Stelle dienen zu müssen, wurde Seebich 1933 vor die schwere Aufgabe gestellt, auf seinem Posten zu bleiben. Er ist der Aufgabe gerecht geworden, ohne Schaden an seiner Seele zu nehmen." 1985 starb Gustav Seebich im Alter von 86 Jahren.

Literatur:

Sandra Ströhle: Die Neuordnung der Kreisverwaltung. In: Demokratischer Neubeginn. Göppingen in den Jahren 1945 bis 1955. Hrsg. von Jürgen Helmbrecht und Karl-Heinz Rueß. Göppingen 1999 (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Göppingen, Band 39).

Von 1928 bis 1939, mehr als ein Jahrzehnt, war Paul Gotthilf Veil evangelischer Pfarrer in Roßwälden. Doch nicht bei allen machte sich Veil in dieser Zeit beliebt. So kritisierte der Pfarrer der Bekennenden Kirche die nationalsozialistische Politik und nahm 1938 öffentlich Stellung zur Pogromnacht - eine Haltung, die ihm neben persönlichen Diffamierungen auch eine Anklage wegen Verstoßes gegen das "Heimtückegesetz" einbrachte.

Paul Gotthilf Veil wurde am 26. November 1899 in Mercara in Ostindien geboren. Sein Vater, Johannes Benjamin Veil (1853-1929), war als Missionskaufmann der Basler Mission in Ostindien tätig. Seine Mutter war Maria Theresia Veil, geb. Ritter (1855-1945). Paul Gotthilf wuchs als jüngstes von fünf Kindern in Basel auf. 1918 begann er mit dem Studium in Tübingen, wo er ein Jahr später in das theologische Seminar aufgenommen wurde. Nach Ablegung der Zweiten Dienstprüfung erhielt Veil 1928 eine Pfarrstelle in Roßwälden bei Ebersbach.

Noch im Jahre 1932 war Veil Anhänger der NSDAP. Doch nach 1933 nahm der Pfarrer rasch eine kritische Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus ein, die er auch innerhalb seiner Gemeinde vertrat und durch die es wiederholt zu Schwierigkeiten mit Repräsentanten der Partei kam. Beispielsweise lehnte Veil die Übernahme des "Arierparagraphen" für die Kirche ab. Mehrfach wurde er wegen "hetzerischer Äußerungen gegen Partei und Staat" angezeigt und von der Polizei verhört. Gemeindemitglieder und Schüler des Konfirmandenunterrichts wurden über Veil befragt. Im Frühjahr 1937 verhinderte er, dass in Roßwälden ein Gemeindemitglied durch dessen Bruder, einen Pfarrer der NS-nahen Deutschen Christen (DC), getraut wurde, indem er ihm das Dimissoriale verweigerte. Der Oberkirchenrat und der Landesbruderrat billigten die Haltung Veils. Von anderer Seite innerhalb der Bekennenden Kirche wurde er aber wegen Doktrinarismus kritisiert.

Wie der Oberlenninger Pfarrer Julius von Jan (1897-1964), den Veil durch seine

Arbeit in der Bekennenden Kirche im Dekanat Kirchheim kannte, unterzeichnete er

im Juli 1937 eine Entschließung der Pfarrer des Kirchenbezirks Kirchheim, in der das

von Württembergs Kultminister Mergenthaler geforderte Treuegelöbnis der Pfarrer

auf Hitler abgelehnt wird. 1938 setzte er sich öffentlich für die Freilassung Martin

Niemöllers und anderer inhaftierter Pfarrer ein und stimmte gegen den Anschluss

Österreichs. Wegen seiner eindeutigen Haltung gegenüber dem "Dritten Reich"

kam es zu massiven Spannungen mit einigen Gemeindemitgliedern, die den Oberkirchenrat 1938 um die Versetzung

Veils baten. In einem entsprechenden Schreiben vom 12. April heißt es, die

Stimmung gegen ihn sei so feindselig, dass es zu gewalttätigen Handlungen

kommen könne und der Kirchengemeinderat keine Verantwortung mehr

für die Person des Pfarrers übernehmen wolle. Viele Gemeindemitglieder

seien aus der Kirche ausgetreten, eine Spaltung in Gegner und Anhänger

Veils sei erfolgt. Doch Veil weigerte sich, die Gemeinde zu verlassen. So

versuchten seine Gegner, Veil öffentlich bloßzustellen. Mehrmals wurde

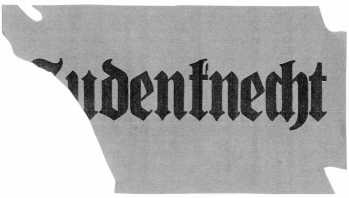

über ihn in der antisemitischen Hetzschrift "Flammenzeichen" geschrieben.

In dieser in Stuttgart erschienenen

sogenannten "unabhängigen

Wochenschrift" wurden regelmäßig in

Württemberg lebende Juden, aber

auch Vertreter der Kirche und andere,

die sich nicht systemkonform verhielten,

diffamiert und bedroht. Unter anderem wurde darin ein Spottgedicht abgedruckt,

das zwei Mitglieder des Kirchengemeinderates über Veil verfasst hatten.

Eine Woche nach der Pogromnacht vom 9./10. November 1938 verurteilte Veil in

seiner Predigt vom Bußtag die antisemitischen Ausschreitungen gegen die Juden,

die Verfolgung und Verhaftung von Pfarrern der Bekennenden Kirche in Deutschland

sowie die Unterdrückung der Wahrheit. Er beklagte die zunehmende Entfremdung

der Menschen von Gott und das Schweigen der Kirche zu Hass und Unrecht.

Er warnte davor, den bisher von der Regierung eingeschlagenen Weg fortzuführen.

Am 1. Advent des Jahres wiederholte er seine Kritik im Nachbarort Hochdorf, wo er

von Oktober bis Dezember 1938 stellvertretender Pfarrer war. Hier schilderte Veil in

einer Kanzelabkündigung auch den Überfall auf seinen Pfarrerkollegen Julius von

Jan und dessen Misshandlung und Verhaftung zwei Tage zuvor.

Wie der Oberlenninger Pfarrer Julius von Jan (1897-1964), den Veil durch seine

Arbeit in der Bekennenden Kirche im Dekanat Kirchheim kannte, unterzeichnete er

im Juli 1937 eine Entschließung der Pfarrer des Kirchenbezirks Kirchheim, in der das

von Württembergs Kultminister Mergenthaler geforderte Treuegelöbnis der Pfarrer

auf Hitler abgelehnt wird. 1938 setzte er sich öffentlich für die Freilassung Martin

Niemöllers und anderer inhaftierter Pfarrer ein und stimmte gegen den Anschluss

Österreichs. Wegen seiner eindeutigen Haltung gegenüber dem "Dritten Reich"

kam es zu massiven Spannungen mit einigen Gemeindemitgliedern, die den Oberkirchenrat 1938 um die Versetzung

Veils baten. In einem entsprechenden Schreiben vom 12. April heißt es, die

Stimmung gegen ihn sei so feindselig, dass es zu gewalttätigen Handlungen

kommen könne und der Kirchengemeinderat keine Verantwortung mehr

für die Person des Pfarrers übernehmen wolle. Viele Gemeindemitglieder

seien aus der Kirche ausgetreten, eine Spaltung in Gegner und Anhänger

Veils sei erfolgt. Doch Veil weigerte sich, die Gemeinde zu verlassen. So

versuchten seine Gegner, Veil öffentlich bloßzustellen. Mehrmals wurde

über ihn in der antisemitischen Hetzschrift "Flammenzeichen" geschrieben.

In dieser in Stuttgart erschienenen

sogenannten "unabhängigen

Wochenschrift" wurden regelmäßig in

Württemberg lebende Juden, aber

auch Vertreter der Kirche und andere,

die sich nicht systemkonform verhielten,

diffamiert und bedroht. Unter anderem wurde darin ein Spottgedicht abgedruckt,

das zwei Mitglieder des Kirchengemeinderates über Veil verfasst hatten.

Eine Woche nach der Pogromnacht vom 9./10. November 1938 verurteilte Veil in

seiner Predigt vom Bußtag die antisemitischen Ausschreitungen gegen die Juden,

die Verfolgung und Verhaftung von Pfarrern der Bekennenden Kirche in Deutschland

sowie die Unterdrückung der Wahrheit. Er beklagte die zunehmende Entfremdung

der Menschen von Gott und das Schweigen der Kirche zu Hass und Unrecht.

Er warnte davor, den bisher von der Regierung eingeschlagenen Weg fortzuführen.

Am 1. Advent des Jahres wiederholte er seine Kritik im Nachbarort Hochdorf, wo er

von Oktober bis Dezember 1938 stellvertretender Pfarrer war. Hier schilderte Veil in

einer Kanzelabkündigung auch den Überfall auf seinen Pfarrerkollegen Julius von

Jan und dessen Misshandlung und Verhaftung zwei Tage zuvor.

Dazu Ortsgruppenleiter Kaiser: "... ließ ich in der Nacht vom 3./4. Dezember 38 durch Parteigenossen in Roßwälden ein Plakat mit der Aufschrift "Judenknecht Veil" anheften. Wie mir berichtet wurde, soll sich Veil neben diesem Plakat photographiert haben. Als ich hiervon Wind bekam, setzte ich den SD. Dienst in Göppingen in Kenntnis, weil Veil in der Schweiz Bekannte hat mit denen er korrespondiert und die Gefahr besteht, dass er ein solches Bild in die Hände der jüdischen Greuelfabrikanten und Hetzer schmuggeln wird. Veil soll dieses Plakat in seinem Hauseingang hängen haben. Er ist Jesuit vom Scheitel bis zur Sohle und charakterlich gleich Null. ..." (Schreiben der Gendarmerieinspektion Göppingen an die Gestapo Stuttgart vom 26.12.1938, Kreisarchiv Göppingen, A 371.24, Pfarrer Veil, Roßwälden, Quadrangel 7; zit. nach Manfred Schwarz: Die Göppinger Kirchen in der Zeit des Nationalsozialismus 1933-1939. Masch. Zulassungsarbeit 1976) |

|

Am 16. September 1939 wurde Veil aufgrund dieser Predigt vom Sondergericht des Oberlandesgerichtsbezirks Stuttgart wegen Verstoßes gegen das "Heimtückegesetz" angeklagt. Laut Anklageschrift wurde ihm vorgeworfen, mit der Erörterung staatlicher Angelegenheiten den öffentlichen Frieden gefährdet zu haben. Veil habe "öffentlich gehässige hetzerische Äußerungen über leitende Persönlichkeiten des Staates und der NSDAP [...] gemacht, die geeignet sind, das Vertrauen des Volkes zur politischen Führung zu untergraben." Das Verfahren wurde jedoch mit Beschluss vom 7. November wegen des zu Kriegsbeginn von Hitler verfügten Gnadenerlasses eingestellt. Am 19. Oktober hatte sich bereits Landesbischof Wurm für die Aufhebung des Verfahrens eingesetzt. Die Gestapo belegte Veil allerdings mit einem Sicherungsgeld von 1000 Reichsmark.

1939 wurde Paul Gotthilf Veil freigestellt, im September 1943 musste er der Einberufung zum Heer folgen. Nach einem Einsatz als Landesschütze in Baden wurde er Anfang 1945 nach Ostpreußen abkommandiert, wo er schwer verwundet wurde. Mit einem Schiff brachte man Veil von Danzig nach Swinemünde auf die Insel Usedom. Dort starb er am 9. April im Lazarett Ahlbeck.

Im Gegensatz zu vielen anderen mutigen Pfarrern der Bekennenden Kirche blieb Paul Gotthilf Veil weitgehend unbekannt - möglicherweise wegen seines frühen Todes. Doch gehört Veil als entschiedener Gegner des Nationalsozialismus zweifelsfrei zu den wichtigen Repräsentanten kirchlichen Widerstands.

Literatur:

Gerhard Schäfer: Die Evangelische Landeskirche in Württemberg und der Nationalsozialismus. Eine Dokumentation zum Kirchenkampf. 6 Bde. Stuttgart 1971-1986.

Im Winter 1932 ging ich täglich nach Göppingen zum CVJM. Ich war arbeitslos. Dort lernte ich Karl Merk von der Küblerstraße kennen. Wir wurden Freunde und verteilten 1933 klammheimlich die Basler Nachrichten in die Göppinger Briefkästen, bis keine Basler Nachrichten mehr ankamen.

Von 1932 bis zur endgültigen Zerschlagung 1933 marschierte ich mit der "Eisernen Front", einem Zusammenschluss von SPD und Zentrums-Partei. Links von uns waren die Kommunisten, rechts die Harzburger Front der Nazis und Deutschnationalen.

Anfang Januar 1934 versuchte ich zu emigrieren und überschritt bei Saarbrücken die Grenze nach Frankreich. Mein Freund Wilhelm Klotz aus Bünzwangen hatte mir böse Dinge vom KZ Heuberg erzählt, und ich vermutete, dass ich ebenfalls mit Verhaftung und "Umerziehung" zu rechnen hatte. Von St. Wendel kam ich nach Völklingen. Dort arbeiteten die Emigranten aus Deutschland im Kohlenbergbau. Sie rieten mir, wieder zurück nach Deutschland zu gehen, wenn keine schwerwiegenden Strafen zu erwarten seien. Bei meiner Rückkehr über das Saargebiet nach Deutschland wurde ich am 23. Januar 1934 zum Arbeitsdienst nach Landstuhl verpflichtet, wo ich am 1. September 1934 wieder entlassen wurde.

Ich wollte Schreinermeister und Holztechniker werden. Ab September 1934 arbeitete ich in der Süddeutschen Möbelfabrik in Göppingen. Am 14. November 1935 wurde ich von dem Geschäftsinhaber Carl Weidner, einem arroganten Nazi, auf sein Büro befohlen, weil ich die Arbeiter gegen das Dritte Reich aufgehetzt hätte, was nach dem neuen Heimtückegesetz strafbar war. Ich wurde angebrüllt, beschimpft und daraufhin fristlos entlassen. Das Betriebsgelände durfte ich nicht mehr betreten, mein Fahrrad wurde mir über den Zaun nachgeworfen. Ich durfte künftig eine neue Arbeit nur dann annehmen, wenn nicht mehr als zwei Arbeiter bei mir waren, damit ich sie nicht mit meinen Ideen "verhetzen" konnte. Bei der Möbelschreinerei Eduard Fischer und seinem Bruder in Reichenbach/Fils bekam ich Arbeit. Die beiden schimpften über das Dritte Reich mehr als ich.

Im August 1939 wurde ich zur Marine nach Wilhelmshaven eingezogen. Ein

Grund dafür, dass ich als Schwabe zur Marine kam, war, dass ich zusammen mit

Oberlehrer Donner die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft in Ebersbach gegründet

hatte und im dortigen Freibad sowie am Plochinger Neckarknie Rettungsschwimmkurse

durchführte.

Im August 1939 wurde ich zur Marine nach Wilhelmshaven eingezogen. Ein

Grund dafür, dass ich als Schwabe zur Marine kam, war, dass ich zusammen mit

Oberlehrer Donner die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft in Ebersbach gegründet

hatte und im dortigen Freibad sowie am Plochinger Neckarknie Rettungsschwimmkurse

durchführte.

Je mehr sich abzeichnete, dass der Krieg verloren ging und die Alliierten auf breiter Front, besonders an der Küste, vorrückten, wurde unsere Geschützeinheit nach Flandern in Belgien, auf die rechte Seite der Ysermündung bei Nieuport-Bad, verlegt. Wir unterstanden dem Oberleutnant Waldorf, einem großen Verehrer von Adolf Hitler. Dieser ließ ein staunenswertes Netzwerk von Schützengräben mit Bunkern anlegen, die größtenteils stehen blieben, als die Deutschen nach Holland flohen. Der Funker Franz Weigert und ich wurden dazu kommandiert, eventuell über die Ysermündung zurückfliehenden deutschen Soldaten Schutz zu bieten. Als nach der Flucht der Batterie Ramin festgestellt wurde, dass wir beide fehlten, wurden wir zu Fahnenflüchtigen erklärt. Es war der 8. September 1944 mittags um 12.35 Uhr, ein freundlicher Herbsttag, als wir zwei als Kriegsgefangene abgeführt wurden. Über Newhaven, London und Glasgow erreichten wir schließlich am 5. Oktober 1944 mit einem Liberty-Schiff New York. Von dort aus fuhren wir mit dem Zug in den Westen Kanadas, nach Alberta in das Städtchen Medicine Hat. Die Engländer überführten zahlreiche deutsche Kriegsgefangene nach Westkanada, falls die Deutschen doch noch versuchen sollten, in England zu landen.

Ich bin immer wieder sprachlos, wie wir am Eingang des großen Lagers mit seinen 10 000 Mann empfangen wurden. "Heil Hitler, hier gilt deutsches Recht und Gesetz", hieß es dort. Ich schrie dazwischen, dass die Nazidiktatur am Ende sei. Aus Angst vor Repressionen meldete ich mich bei den kanadischen Einheiten, wo ich von einem kanadischen Offizier vernommen wurde. Daraufhin kam ich in das hundert Meter vom Hauptlager entfernte Antinazi-Lager, das keinen Stacheldraht hatte. Ich konnte die meiste Zeit in Medicine Hat und im Sommer in einer Bewässerungsfarm arbeiten. Unser Essen wurde in der kanadischen Soldatenküche gekocht und war reichlich. Ich hatte dort wunderbare Kameraden und lernte die Heilsarmee schätzen.

Am 1. März 1946 kam ich mit vielen meiner Kameraden in der Nähe von Liverpool in ein Lager Welshpool. Dort lernte ich Klaus Opfermann kennen, dessen Eltern bei dem Putsch gegen Hitler durch Stauffenberg am 20. Juli 1944 zum Tode verurteilt und hingerichtet worden waren. Er kam früher als ich nach Hause und schrieb einige Male meiner Frau liebe Grüße und drängte die Behörden auf meine umgehende Freilassung. Unerwartet starb dieser tapfere Mann bald nach seiner Heimkehr.

Meine eigene Heimkehr ließ auf sich warten: Durch Zufall kam ich zum Arbeiten

auf das Gut eines Mister Mead, der Mitglied der Liberalen Partei und enger Freund des

Fraktionsführers im Unterhaus war. Dort machten sie eine Eingabe zur umgehenden

Entlassung der antifaschistischen Kriegsgefangenen. Dennoch sollten wir erst im Dezember

1946 entlassen werden. Mein politisches Testament, das wir beim letzten Urlaub

auf der Bühne unter dem Bretterboden im Spreu versteckt hatten, war von drei

Gesinnungsfreunden unterschrieben worden, damit bei meiner Rückkehr nicht gesagt

werden konnte, ich hätte es erst nach dem Krieg geschrieben.

Meine eigene Heimkehr ließ auf sich warten: Durch Zufall kam ich zum Arbeiten

auf das Gut eines Mister Mead, der Mitglied der Liberalen Partei und enger Freund des

Fraktionsführers im Unterhaus war. Dort machten sie eine Eingabe zur umgehenden

Entlassung der antifaschistischen Kriegsgefangenen. Dennoch sollten wir erst im Dezember

1946 entlassen werden. Mein politisches Testament, das wir beim letzten Urlaub

auf der Bühne unter dem Bretterboden im Spreu versteckt hatten, war von drei

Gesinnungsfreunden unterschrieben worden, damit bei meiner Rückkehr nicht gesagt

werden konnte, ich hätte es erst nach dem Krieg geschrieben.

Ich wurde gefragt, ob ich das alles nochmals tun würde, und da verweise ich auf ein Buch von Annedore Leber, der Witwe des durch Freisler zum Tode verurteilten Julius Leber. Das Buch trägt den Titel "Das Gewissen steht auf" und wurde von Willy Brandt und Karl Dietrich Bracher herausgegeben.

Mehr als 60 Bücher allein über Faschismus und Kommunismus stehen in meinen Bücherschränken. Seit meiner Jugend bis heute lese ich sehr, sehr gerne, da ich weder Fernseher noch Radio habe. Mein liebstes Buch aber ist die Bibel.

Albert Schäfer wurde nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft amtlich als politischer Gegner des Nazi-Regimes anerkannt. Seine Aussage, aus politischen Gründen bei der Süddeutschen Möbelfabrik in Göppingen entlassen worden zu sein, wurde aus zwei Quellen bestätigt. Der 1914 in Eislingen geborene Schäfer lebt heute in Ebersbach-Bünzwangen und ist aktives Mitglied der Altpietistischen Gemeinschaft.

Otto Mörike und seine Ehefrau Gertrud stellten sich mehrfach entschieden gegen die menschenfeindliche Ideologie des Nationalsozialismus und beherbergten während des Krieges unter Einsatz ihres eigenen Lebens Juden bei sich. Ihr Mut und ihre Tapferkeit wurden meist einseitig als Taten von Otto Mörike beschrieben, obwohl die Eheleute sowohl im privaten Umgang, im Wirken in der Gemeinde sowie im politischen Handeln bewusst als Paar auftraten - nach außen dokumentiert im gemeinsamen Namensstempel "Gertrud und Otto Mörike".

Aus der Darstellung dieses gemeinsamen Lebens auf der Grenze ragen vor allem zwei Lebensphasen heraus: Die Vorgänge um und nach der "Volksabstimmung" vom 10. April 1938, bei der beide ihre Ablehnung der Politik Hitlers begründeten und eine schlimme Zeit in Kirchheim erleben mussten, sowie die Zeit in Flacht, während derer beide als Organisatoren des württembergischen "Bruderringes" unter Einsatz ihres Lebens untergetauchte Juden im Pfarrhaus beherbergten.

Am 11. Februar 1926 heirateten der 28-jährige Vikar und die sieben Jahre jüngere Pfarrerstochter in Oberboihingen. Für beide war es die große Liebe. Mit ihrer Hochzeit begann die gemeinsame Arbeit als Pfarrpaar zwischen Haushalt, Gemeindearbeit und Politik in Oppelsbohm. Neben gemeinsam ins Leben gerufenen Singfreizeiten wirkte Gertrud besonders im Pfarrgarten und bei der Entwicklung einer eigenständigen württembergischen Kinderkircharbeit, Otto führte u. a. eine freiwillige Kirchensteuer in der Gemeinde ein. Das NS-Regime begrüßten die Mörikes zu Anfang noch wegen seiner scheinbaren sozialen Leistungen und seiner Idee der "Volksgemeinschaft", doch bald erkannten sie, "dass Hitler sich an Gottes Stelle setzen wollte", und Otto Mörike schloss sich der Bekennenden Kirche, einem Zusammenschluss oppositioneller Pfarrer, an.

Für die Teilnahme an einer Sympathiekundgebung für den unter Hausarrest gestellten Landesbischof Wurm bekam er einen staatlichen Verweis. Am Sonntag nach dem 9. Oktober 1934, an dem die neugebildete Landessynode Wurm in den Ruhestand versetzt hatte, verlas Mörike eine von seinem engen Freund Theodor Dipper verfasste Erklärung: "Ich erkenne das jetzt mit Gewalt und Unrecht auch in unserer württembergischen Landeskirche zur Herrschaft gekommene Kirchenregiment nicht an. Denn es hat sich vielfach der Irrlehre geöffnet, es hat die Gebote Gottes übertreten, es hat die Gläubigen verfolgt, es hat die Gemeinschaft der Kirche zerrissen. ... Schließt euch zusammen mit all denen, die sich in dieser Stunde zum Evangelium bekennen. Betet für uns. Bekennet mit uns. Und wenn es sein muss, leidet mit uns." Das geschlossene Auftreten von Mörikes Gemeinde und Kollegen verhinderte eine angedrohte Strafversetzung.

Am 4. September 1935 kam Mörike als Stadtpfarrer nach Kirchheim unter Teck. Eine erste Gelegenheit für die Parteibehörden, gegen den ob seiner Nazi-Gegnerschaft bekannt gewordenen Mörike vorzugehen, bot sich anlässlich der Reichstagswahl vom 29. März 1936. Am Wahltag bat Mörike in seinem Schlussgebet, "dass Gott dem Führer die Zucht seines Geistes nicht entziehen möge". Das verkürzt weitergegebene Gebet führte schließlich dazu, dass Kultminister Mergenthaler Mörike am 8. Oktober 1936 "wegen dieser unerhörten Entgleisung das Recht zur Erteilung des Religionsunterrichts an allen Schulen des Landes" entzog.

Trotz zusätzlich eingeleiteten Strafverfahrens, richterlichen Verweises und öffentlicher Hetztiraden in zwei NS-Kampfblättern beugte sich Mörike nicht. Am 2. Dezember äußerte er sich in Schopfloch und am 11. Dezember in Gutenberg: "Zeitungen wie der ‚Stürmer’ oder die ‚Flammenzeichen’ sind voll Lug, Trug und Schmutz. ... Ihr, die ihr Männer seid und im Felde vor den Kugeln nicht zurückschrecktet, wenn Ihr Männer seid, dann steht auf und wehrt euch gegen solche Lügen und Verleumdungen. Wenn Deutschland nicht umkehrt, geht es unter."